“文明的历史就是人类逐渐控制能量的历史。”1909年,诺贝尔化学奖得主威廉·奥斯特瓦尔德在《能量的现代理论》中如是写道。眼见百年过去了,人类控制能量的能力确实增强了吗?

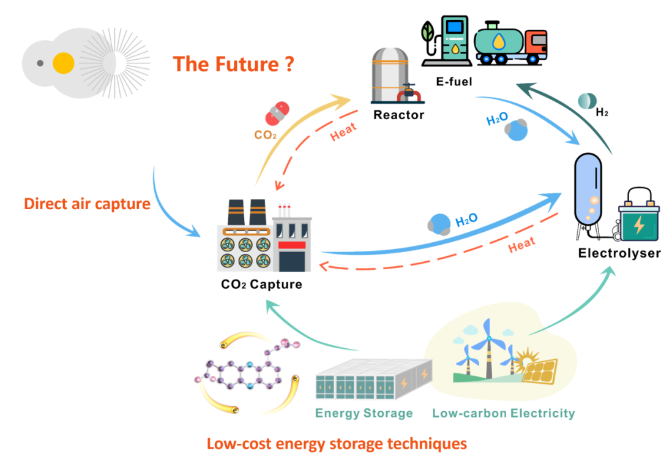

很难讲,至少在能源方面,棘手的情形依然层出不穷——我们目睹了2022年的欧洲能源危机,也看到了极地的冰山依然在不可逆地融化之中。前者,揭示了尽管可再生能源已登场,我们的文明依然依赖石油;后者,则吐露人类活动所致使的温室效应势不可挡……

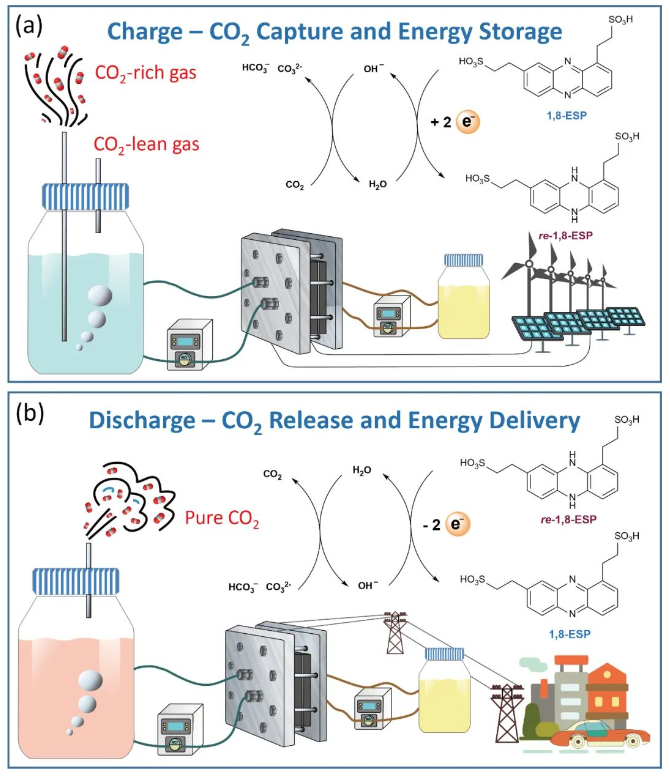

如果有一种方法,既能提高清洁可再生能源的利用率,又能同时捕捉与利用碳排放物,岂不是两全其美?这不是天方夜谭:近期,西湖大学王盼团队与哈佛大学Michael J. Aziz团队、国科大杭高院季云龙团队合作,开发了一类基于吩嗪衍生物的水溶性有机储能小分子,并提出了在水系有机液流电池充放电过程中实现电化学碳捕获一体化的方法。也就是说,基于一种新合成的小分子,他们开发了能够捕获与释放二氧化碳的水系液流电池。

相关成果以“A Phenazine-based High-Capacity and High-Stability Electrochemical CO2 Capture Cell with Coupled Electricity Storage”为题发表在Nature Energy上。西湖大学理学院博士生庞帅、哈佛大学Shijian Jin博士为论文的共同第一作者,西湖大学理学院PI王盼博士、哈佛大学Michael J. Aziz博士、国科大杭州高等研究院季云龙博士为该论文的共同通讯作者,西湖大学为论文的第一单位。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41560-023-01347-z

2021年,王盼实验室与合作团队发展了新型仿生设计水溶性吩嗪类化合物1,6-AFP,赋予水系有机液流电池体系优异的稳定性(往期报道:利用氨基酸实现高储能丨西湖大学王盼实验室最新成果登上《德国应用化学》封面);这也是这个实验室在西湖的第一项成果。之后,他们根据不同功能及应用场景,开发了一系列吩嗪“家族”的新成员。新成员1,8-ESP与此前报道的1,6-AFP共享同样的“骨架”(母核),但嫁接着不一样的“肢体”(官能团)。官能团,指的是影响有机化合物的物理化学性质的原子或原子团;上一代小分子所使用的是氨基酸,而这一代,团队换上了磺酸根。

于是,“老骨架”抽出新芽,迸发了新的生机:它既能实现水系液流电池的储能功用,也能捕集与释放二氧化碳。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn