正文

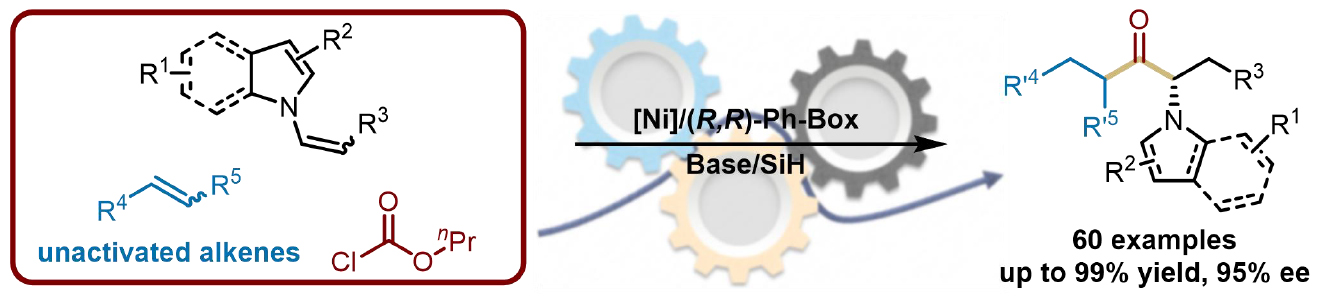

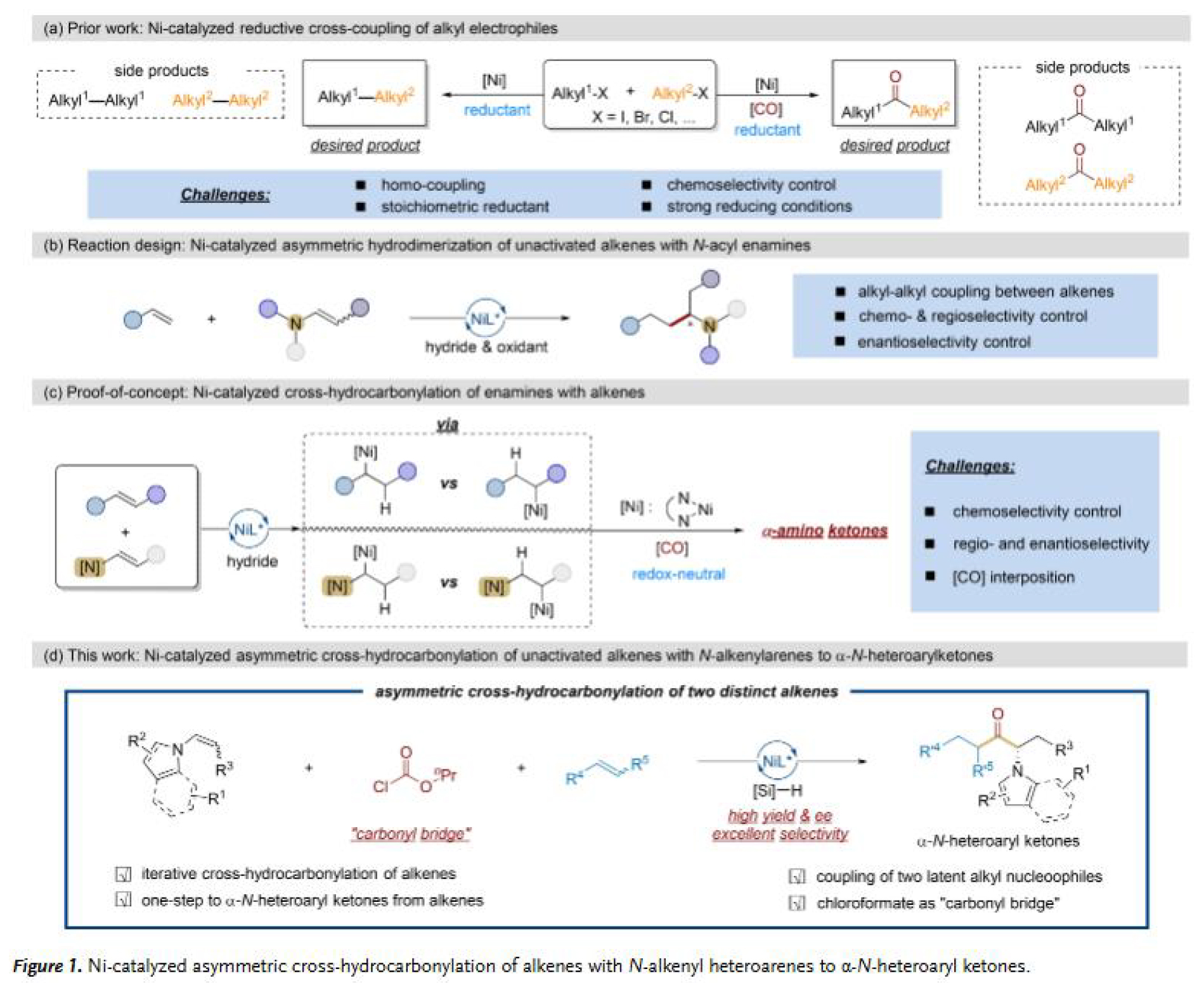

手性α-氨基酮类化合物广泛存在于天然产物、药物分子中;同时也是合成高附加值手性结构的重要合成前体。手性α-氨基酮的传统合成路线通常依赖多步反应从特定前体逐步修饰获得,存在步骤繁琐、合成效率低、经济性差等局限。近十年来,过渡金属催化的还原交叉偶联反应因其仅需使用当量亲电试剂、无需化学计量金属试剂的独特优势,已成为构建C–C键的重要工具。镍催化两种烷基亲电试剂的还原偶联可以构建C(sp3)–C(sp3)键。在CO或其等价物存在下则可实现还原条件下二烷基酮的合成(Figure 1a)。然而,这些策略需使用过量还原剂和当量烷基亲电试剂。因此,发展氧化还原中性条件下合成二烷基酮的新方法具有重要价值。近期,本课题组(Nat. Synth.2024, 3, 1360-1368.)首次发展了镍催化N-酰基烯胺与非活化烯烃不对称交叉氢二聚,发展了不对称烷基-烷基偶联的新型反应模式。该反应实现了烯烃-烯烃交叉偶联的化学选择性、区域选择性和对映选择性控制,为不对称C(sp3)–C(sp3)键构筑提供了新的反应模式(Figure 1b)。在此基础上,南方科技大学舒伟课题组报道了N-酰基烯胺与非活化烯烃的不对称偶联的新模式,通过对两组分烯烃的选择性氢羰基化策略实现手性α-N-杂芳基酮的构建(Figure 1c, d)。该反应在氧化还原中性条件下进行,氯甲酸酯既作为羰基的来源,也作为电子受体平衡反应的氧化还原中性。两种烯烃分别作为两种不同烷基亲电试剂的前体。值得一提的是,该反应无需使用当量的烷基亲核试剂,也无需使用当量的烷基亲电试剂实现α-N-杂芳基二烷基酮的不对称合成。

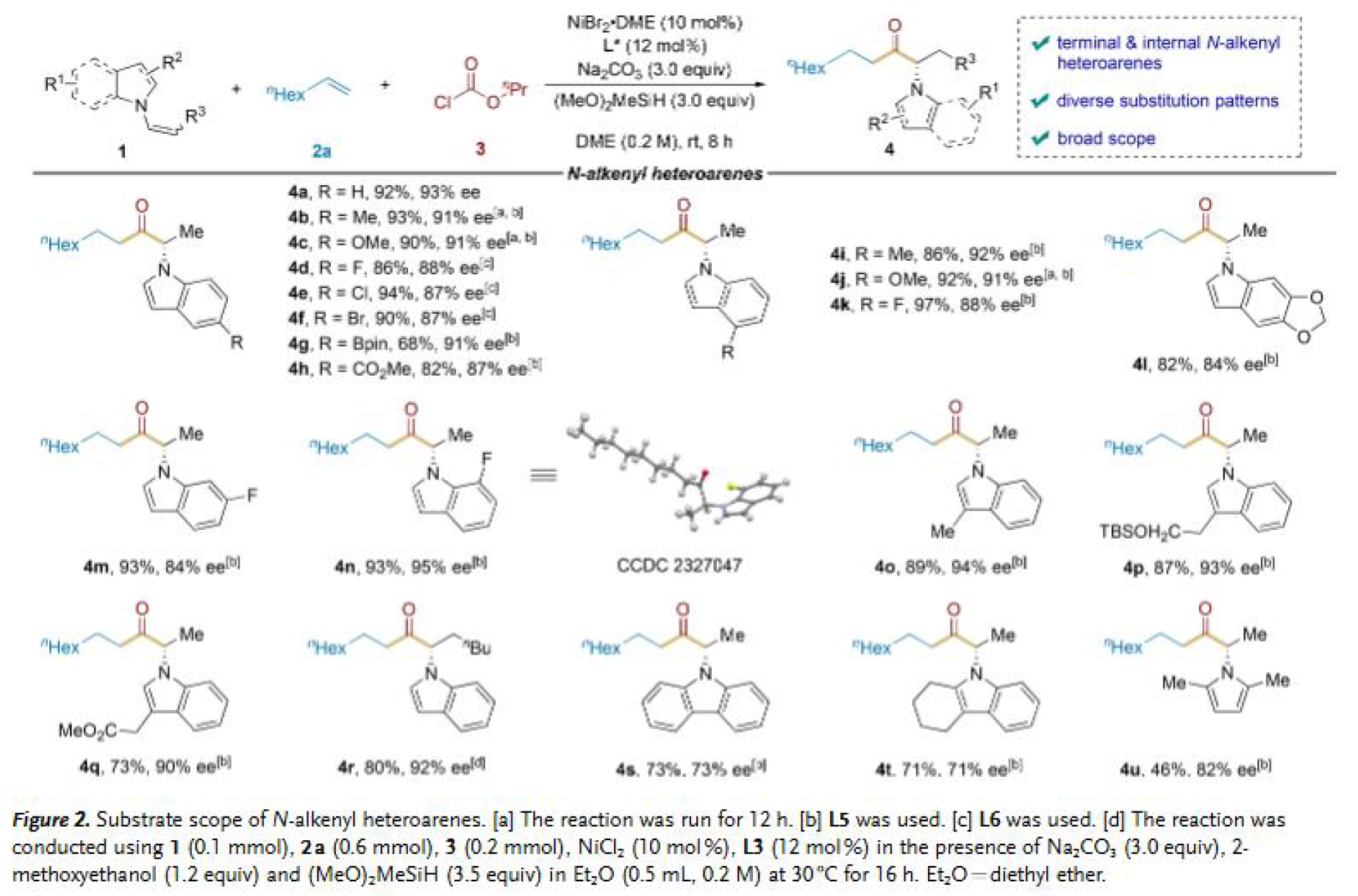

在最优条件下,作者对N-烯基杂芳烃以及非活化烯烃的适用范围进行了考察。结果表明,该反应具有优异的底物普适范围和官能团兼容性。在吲哚的3、4、5、6及7号位引入给电子和吸电子基团,反应均能很好地进行。其它含氮杂环,如咔唑,四氢咔唑及吡咯,也能适用于该反应。此外,N-末端烯烃和非末端烯都能很好地发生该反应(Figure 2)。

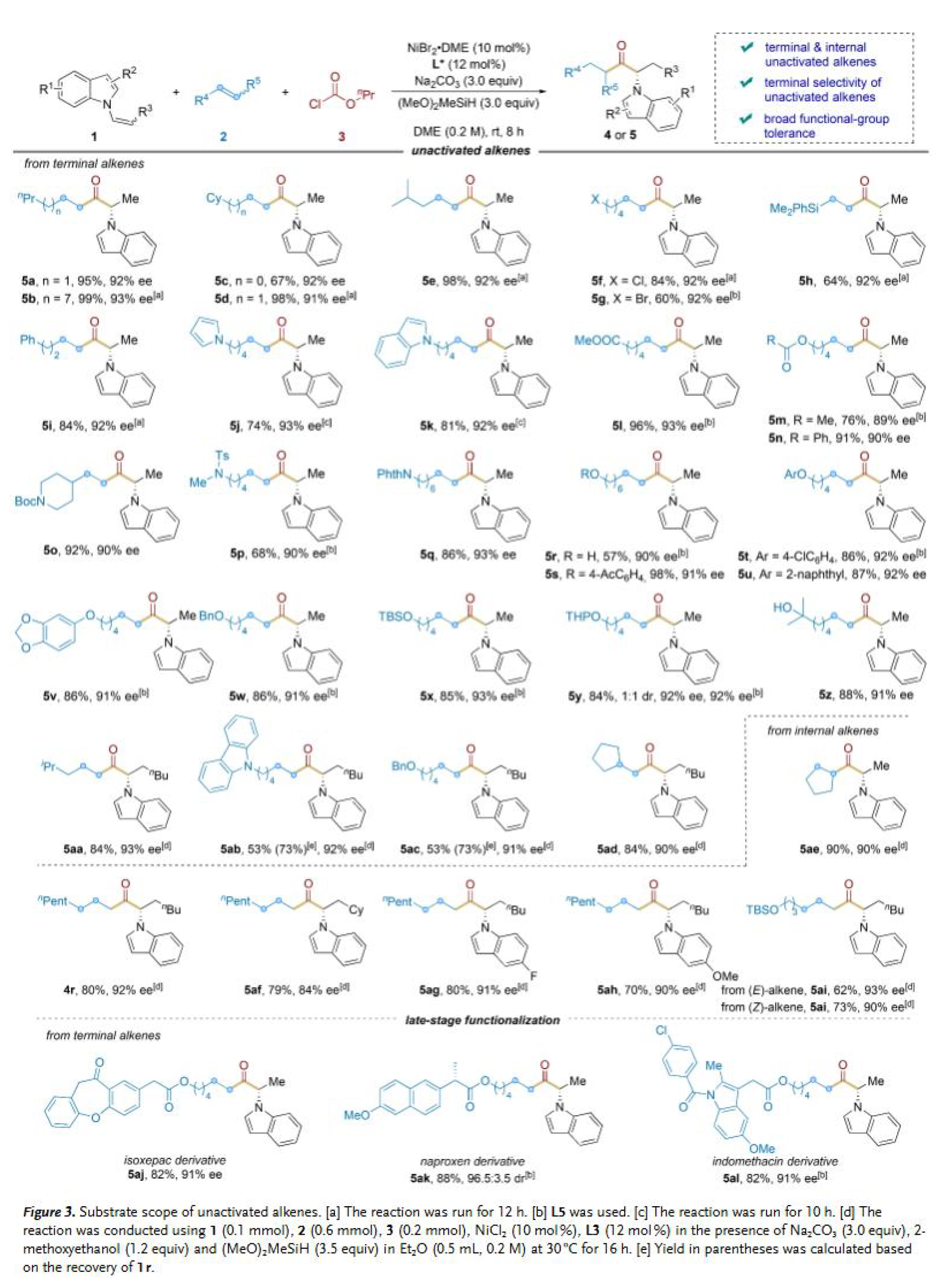

此外,该反应兼容多种非活化烯烃。带有卤素、硫醚、酰基、氰基、羟基以及氨基等官能团的非活化烯烃均能顺利发生该反应。1-取代,1,1-二取代,1,2-二取代烯烃和环状烯烃都能够在反应中很好的适用。具有生物活性的复杂分子,如伊索克酸、萘普生、吲哚美辛等衍生的烯烃也能以良好的产率和优异的对映选择性得到相应的不对称三组分交叉偶联产物(Figure 3)。

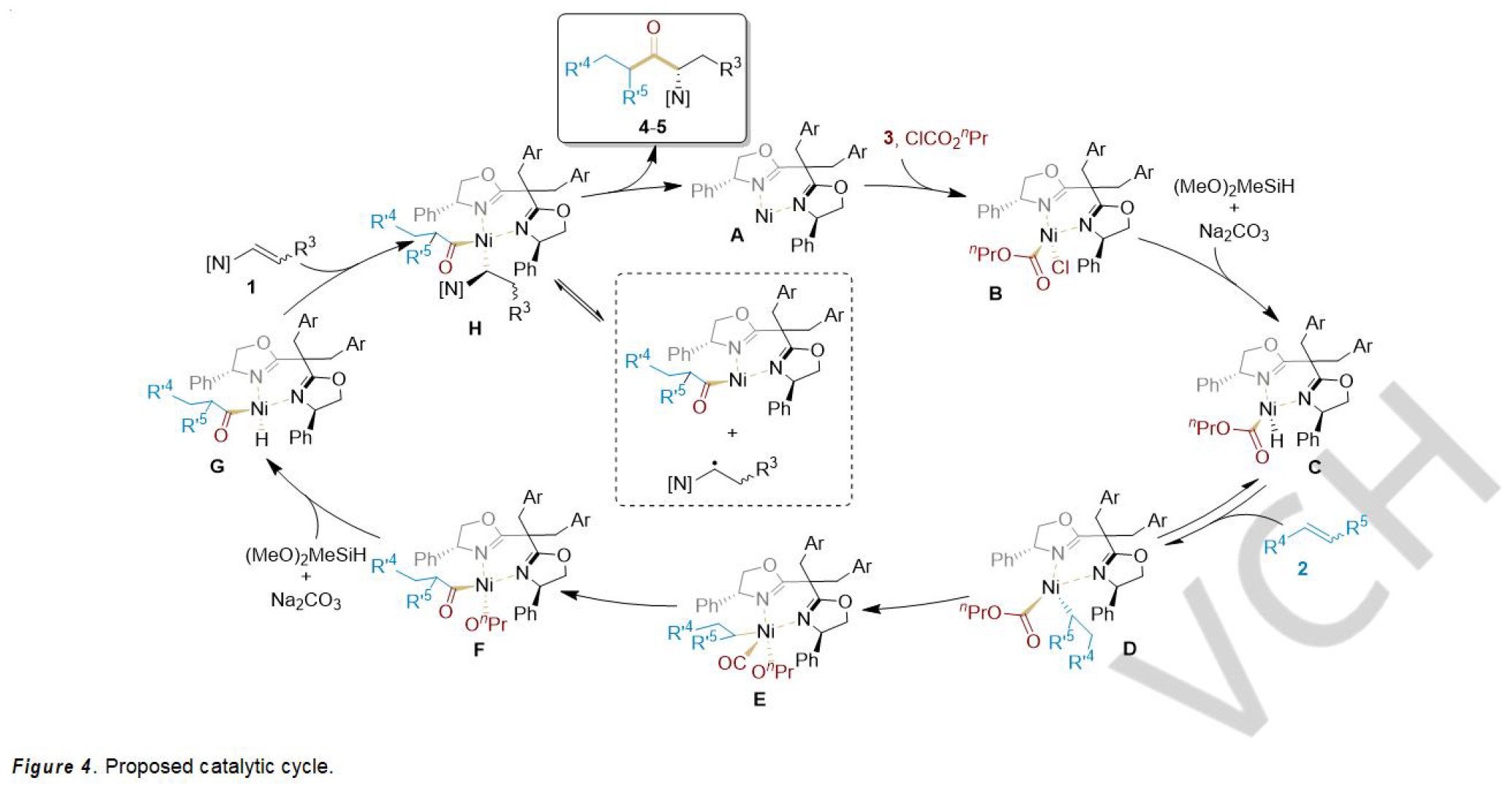

基于初步的机理实验结果和有关文献报道,作者提出了反应的可能机理(Figure 4)。首先,配体配位的零价镍物种(A)与ClCO2nPr(3)发生氧化加成生成Ni(II)中间体(B)。在Na2CO3存在下,B与(MeO)2MeSiH发生转金属化生成镍氢物种(C),随后与非活化烯烃(2)进行可逆的迁移插入,形成烷基-Ni(II)物种(D)。D挤出羰基生成中间体(E)。烷基与配位的一氧化碳发生分子内迁移插入,生成酰基Ni(II)中间体(F)。F在碱的作用下与(MeO)2MeSiH再次发生转金属化反应,形成酰基Ni(II)-H物种(G)。G与N-烯基杂芳烃(1)发生区域选择性和对映选择性的氢金属化反应,生成酰基Ni(II)-烷基中间体(H)。Ni(II)中间体H可能通过Ni−C键的均裂快速生成酰基Ni(I)和烷基自由基。该可逆过程能够进一步提高反应的对映选择性。H经还原消除生成最终产物(4- 5),并再生Ni(0)物种(A),完成催化循环。

总结

舒伟课题组首次开发了一种镍催化非活化烯烃与N-烯基杂芳烃的交叉氢羰基化反应,从而实现从简单烯烃直接制备α-N-杂芳基酮。该反应使用非活化烯烃作为一级烷基金属物种替代物,N-烯基杂芳烃作为二级烷基金属物种前体,氯甲酸酯作为CO的替代物和电子受体,通过控制化学选择性、区域选择性和对映选择性将两种烯烃以及氯甲酸酯组装在一起。该反应既无需使用当量的烷基亲核试剂,也无需使用当量的烷基亲电试剂,为α-手性酮的高效合成提供了一种高效的替代方法。

课题组招聘

课题组现因工作需要,课题组诚聘博士后3名,具有有机化学、自由基化学研究背景者优先考虑。

岗位要求:1)已经或即将博士毕业的有机化学博士;熟练掌握有机合成化学相关知识及实验技能;具有金属有机化学、自由基化学等研究背景者优先;2) 有较强的独立研究工作能力,中英文科技论文读写能力良好;3) 为人诚信,热爱科研,有良好的团队精神。

薪酬待遇:1) 基本薪酬不少于35万元/年(含市财政给予的生活补助18万元/年;另加五险一金+绩效工资+高水平论文奖励;特别优秀者可申请校长卓越博士后,基本薪酬可达55万元以上。

2) 提供优良的工作环境、享受五险一金(学校额外提供相当于薪酬35%的五险一金),其它福利待遇参照正式职工。

3) 解决家人户口及子女上学。

4) 支持作为负责人申请博士后科学基金、国家自然科学基金及省、市各级课题(课题组提供额外奖励)。

5) 表现优异者可以晋升为校聘研究助理教授。

6) 表现优异且有意出国深造者,负责推荐欧美知名课题组。

应聘者请将个人简历发至shuw@sustech.edu.cn,并注明姓名+应聘博士后。

研究方向:催化有机化学方法学,侧重发展高效、高选择性的催化反应,主要包括:过渡金属催化和自由基化学、可见光催化、不对称催化等。

导师简介

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn