共同第一作者:杨博、孙一洵

共同通讯作者:李靖、徐华、魏俊发

通讯单位:陕西师范大学

论文DOI:10.1016/j.chempr.2025.102628

全文速览

陕西师范大学魏俊发教授课题组多年来一直深耕于新型纳米石墨烯(NGs),尤其是扭曲(具有正曲率或负曲率)分子的设计、合成与性质研究。近日,该课题组通过后置策略(post-introduced strategy)首次在六迫位六苯并蒄(p-HBC)的海湾区引入吡咯单元,合成了三类带有不同取代基的氮掺杂碗状纳米石墨烯,这是截至目前为止基于HBC骨架曲率最大的碗状纳米石墨烯。该工作系统地研究了杂原子掺杂和不同取代基对这些碗分子物理化学性质的影响,揭示了他们之间结构―性质的关系。值得注意的是,尽管三类碗分子具有非常相似的几何结构,但是在固态堆积、光电性质以及电荷传输等方面表现出截然不同的性质与性能,尤其是OFET中意想不到的p型传输特征。相关成果以“Triazasupersumanenes: Bowl-shaped nanographenes with tunable properties and unexpected charge transport performance”为题发表在Chem期刊上(https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102628)。

背景介绍+图文解析

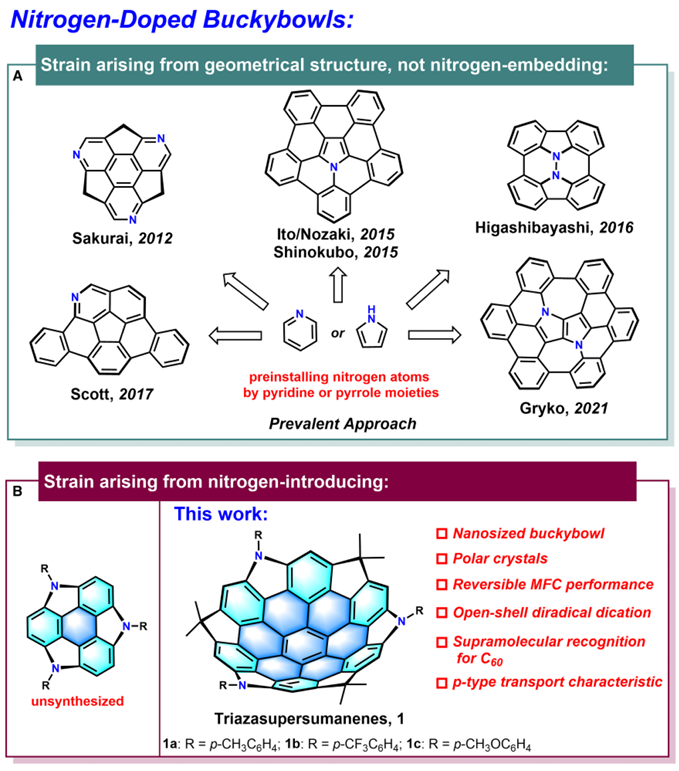

弯曲纳米石墨烯(curved NGs)是一类扭曲的大尺寸多环芳烃,因其独特的几何形状和迷人的物理化学性质,近年来在化学科学和材料科学等领域引起了广泛关注。其中具有正曲率的巴基碗(buckybowls)或π碗,能够作为一种极具潜力的砌块单元,被广泛用于构建有机发光二极管(OLED)、有机场效应晶体管(OFET)和有机太阳能电池(OSC)等电子器件。此外,将杂原子(如氮)引入这些碗状分子的π共轭骨架中,可以显著调控分子的固态堆积、轨道能级以及分子内的电子分布,赋予其独特的性质、性能。尽管氮掺杂巴基碗的研究取得了一些进展,但大多数工作都是在前驱体阶段通过引入吡啶或吡咯单元预置氮原子,再缝合分子骨架形成碗状结构(图1);然而,在最后一步通过引入吡咯环诱导曲率将平面分子弯曲成碗状结构的例子依然十分罕见。

图1 通过预置策略合成的经典氮杂巴基碗和本工作建立的氮杂碗状纳米石墨烯

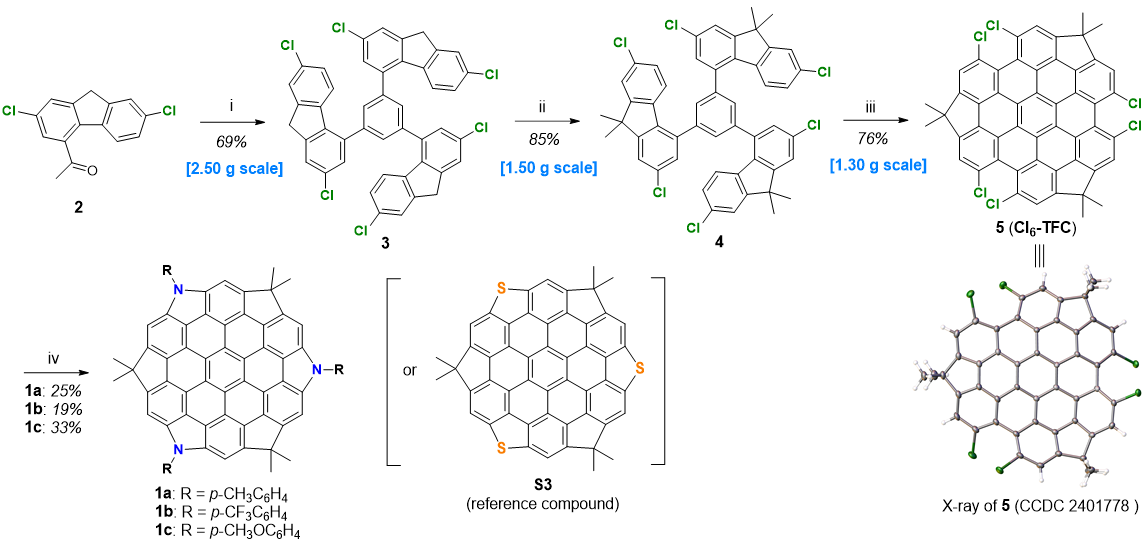

本文的合成路线(图2)与该课题组之前报道的三硫族杂超级花烯(Nat. Commun. 2023;14:3446)相比,在原料2烷基化之前先进行Aldol环三聚反应,再经过六重烷基化反应和肖尔反应,实现了关键中间体5(Cl6-TFC)的克级规模制备,最后通过钯催化Buchwald-Hartwig反应成功引入吡咯单元,合成了三类含有不同取代基的三氮杂超级花烯(triazasupersumanenes)。此外,关键前体5的克级规模制备也为含有其他杂原子和不同侧臂超级碗家族的发散合成提供了可能。

图2 三氮杂超级花烯和三硫杂超级花烯的合成路线

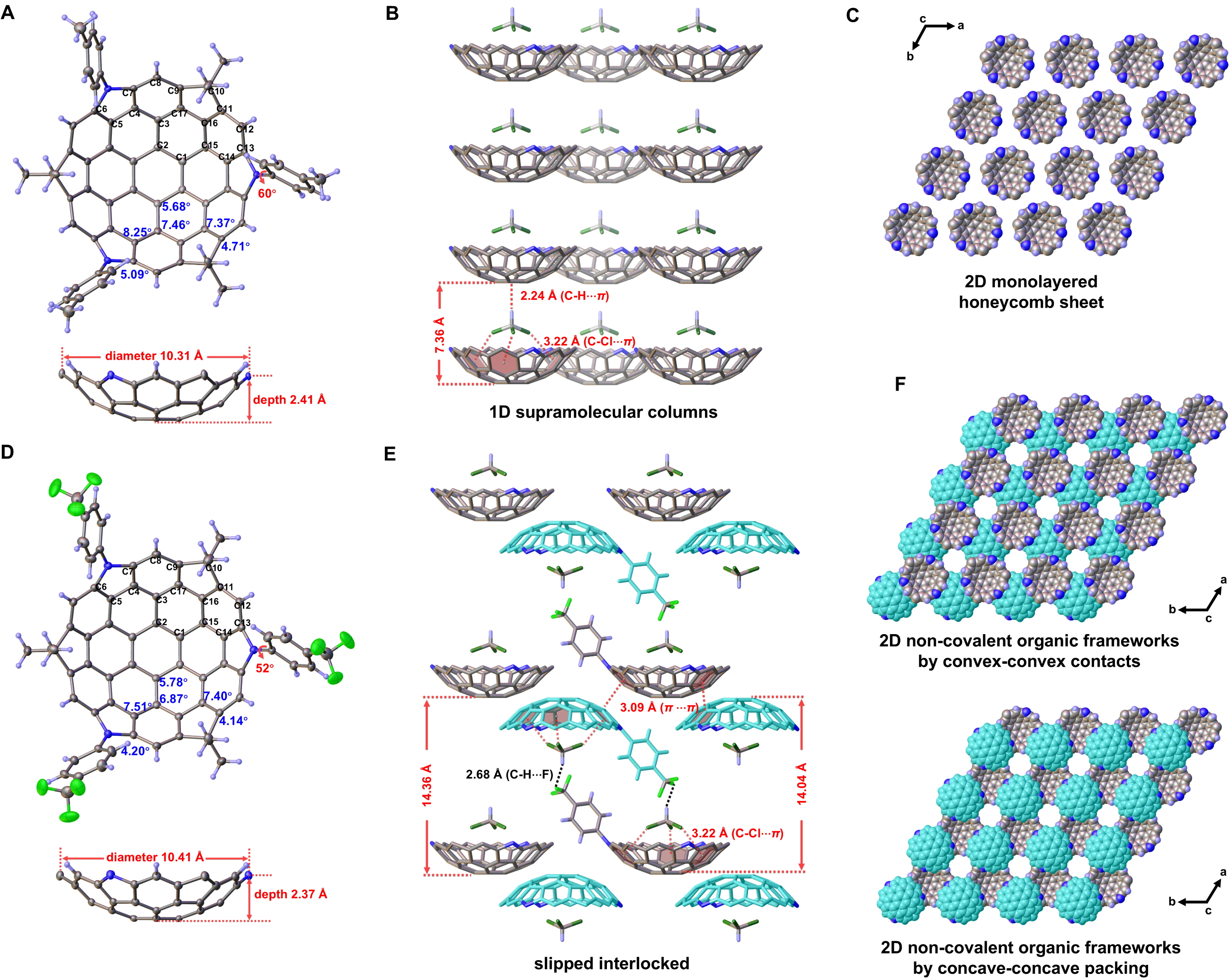

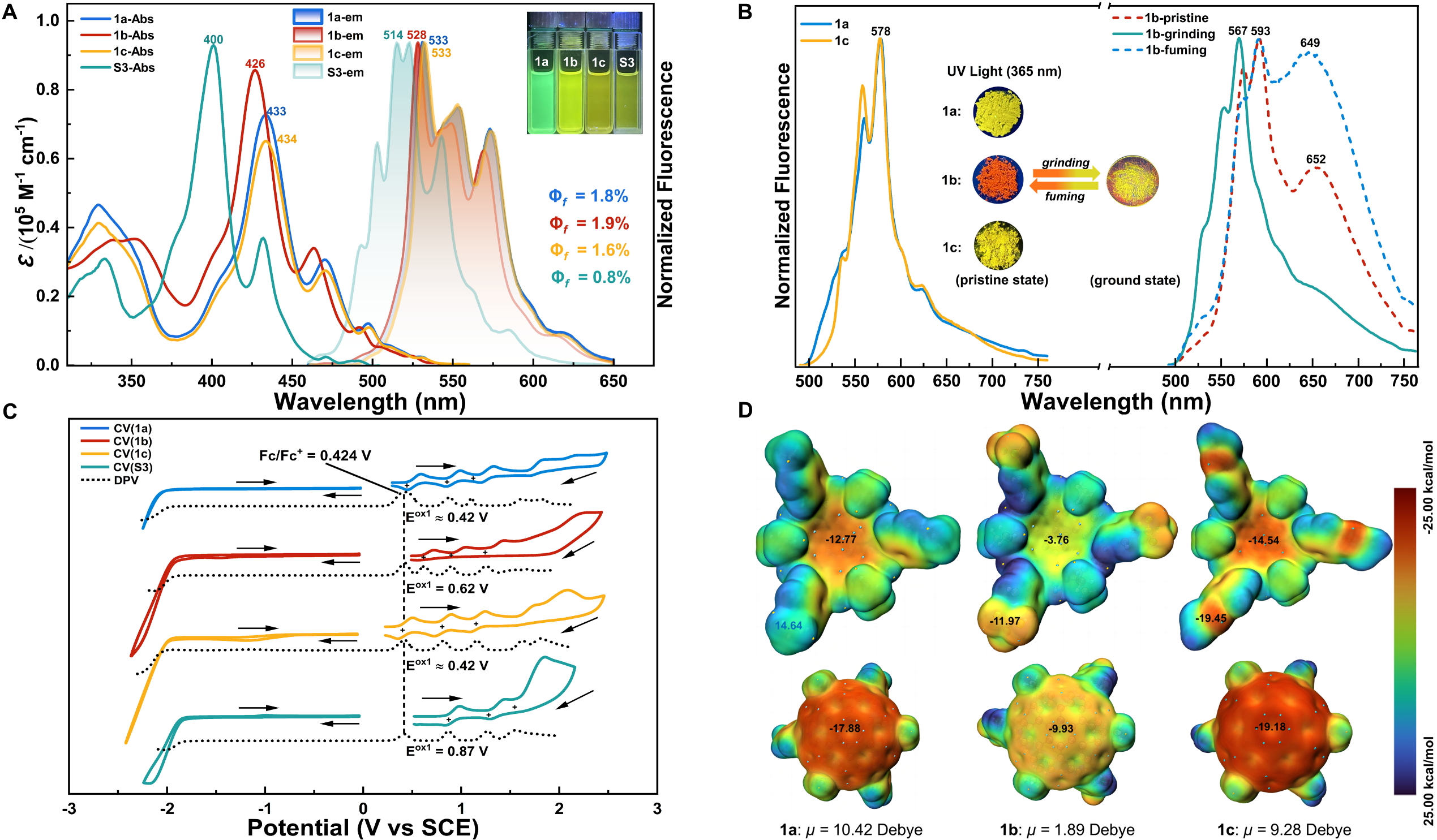

X-射线单晶衍射清楚地证实这些氮掺杂碗的C3对称结构,每个碗分子中都包结一个氯仿分子形成主客体络合物(图3)。在固态下,带有对甲基苯基(p-CH3C6H4)的1a与封装的氯仿沿着c轴依次堆叠形成一维超分子柱,表现出独特的极性晶体;而带有对三氟甲基苯基(p-CF3C6H4)或对甲氧基苯基(p-CH3OC6H4)的1b/1c通过与氯仿的多重氢键作用表现出滑移互锁的排列,在晶体学的ab平面上进一步自组装成二维非共价有机框架。此外,带有三氟甲基的1b表现出有趣的力致变色(mechanofluorochromic, MFC)特征,其初始态粉末为红光,在研磨后可以转变为黄光,再经氯仿或二氯甲烷饱和蒸汽的熏蒸,荧光又恢复到初始状态的红光,进一步证明了这种力致变色的可逆性(图4B)。在电化学方面,由于吡咯环的引入显著提高了整个碗分子的富电子特征,三个氮掺杂碗的第一氧化电位均比其硫掺杂的类似物(S3)更负(图4C)。同时,带对甲氧基苯基的1c表现出可逆性很好氧化峰,这就表明易于通过化学氧化获得其稳定的阳离子物种,为进一步研究氧化前后碗分子的电子结构和芳香性变化提供了机会。

图3 1a和1b的单晶结构和固态下的自组装

图4 1a, 1b和1c的光电性质和静电势图

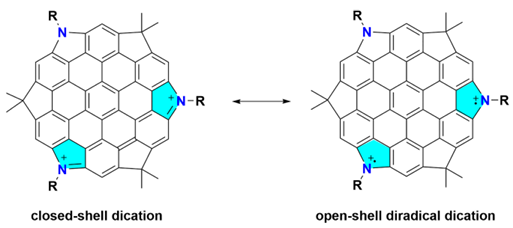

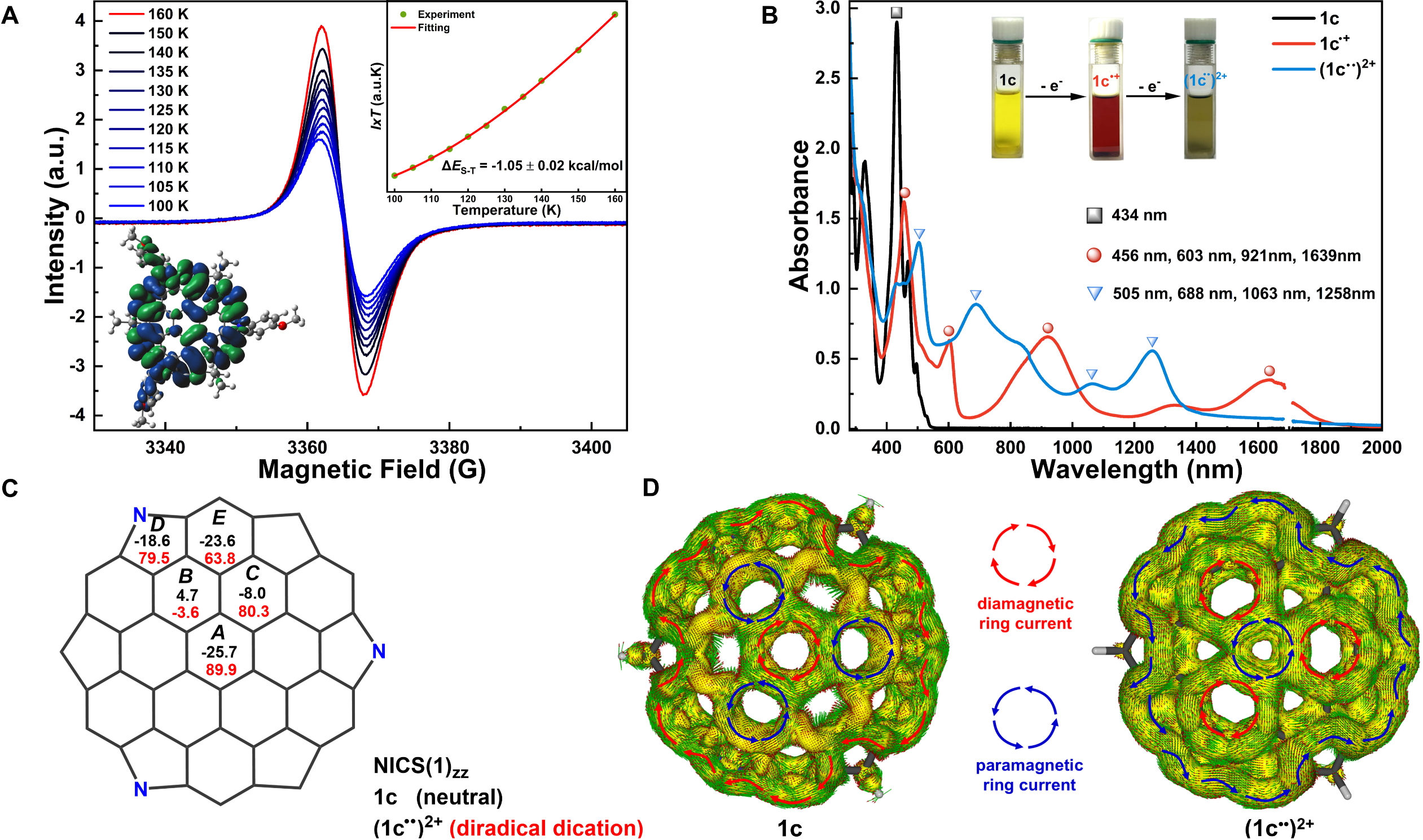

首先,作者通过连续氧化滴定实验在紫外-可见-近红外(UV-vis-NIR)光谱中证明了从中性1c到阳离子自由基再到二价阳离子的氧化顺序(图6B)。其次,这些氧化物种的自由基特征被电子顺磁共振谱(EPR)所证实。然而,对于二价阳离子物种而言,可能存在两种共振结构,即闭壳的二价阳离子(closed-shell dication)和开壳的双自由基双阳离子(open-shell diradical dication)(图 5)。基于UB3LYP水平的DFT计算预测了后者为主要电子结构,变温EPR实验也进一步证实了二价阳离子的开壳特征以及单线态基态的电子结构,相应的单三能隙值(ΔES-T)为(-1.05 ± 0.02)kcal/mol。最后,通过核独立化学位移(NICS)和感应电流密度各向异性(ACID)的计算,作者比较了氧化前后物种芳香性的变化。结果表明,氧化后的二价阳离子在环A、C、D和E中的NICS(1)zz均正值,表现出较强的反芳香性特征,这与中性1c苯环中的芳香性特征截然不同。这些结果进一步被二价阳离子ACID图中逆时针的顺磁性环流所证实,表现出局部和全局的反芳香性特征。

图5 二价阳离子物种可能的共振结构

图6 1c的化学氧化性质和氧化前后芳香性的对比

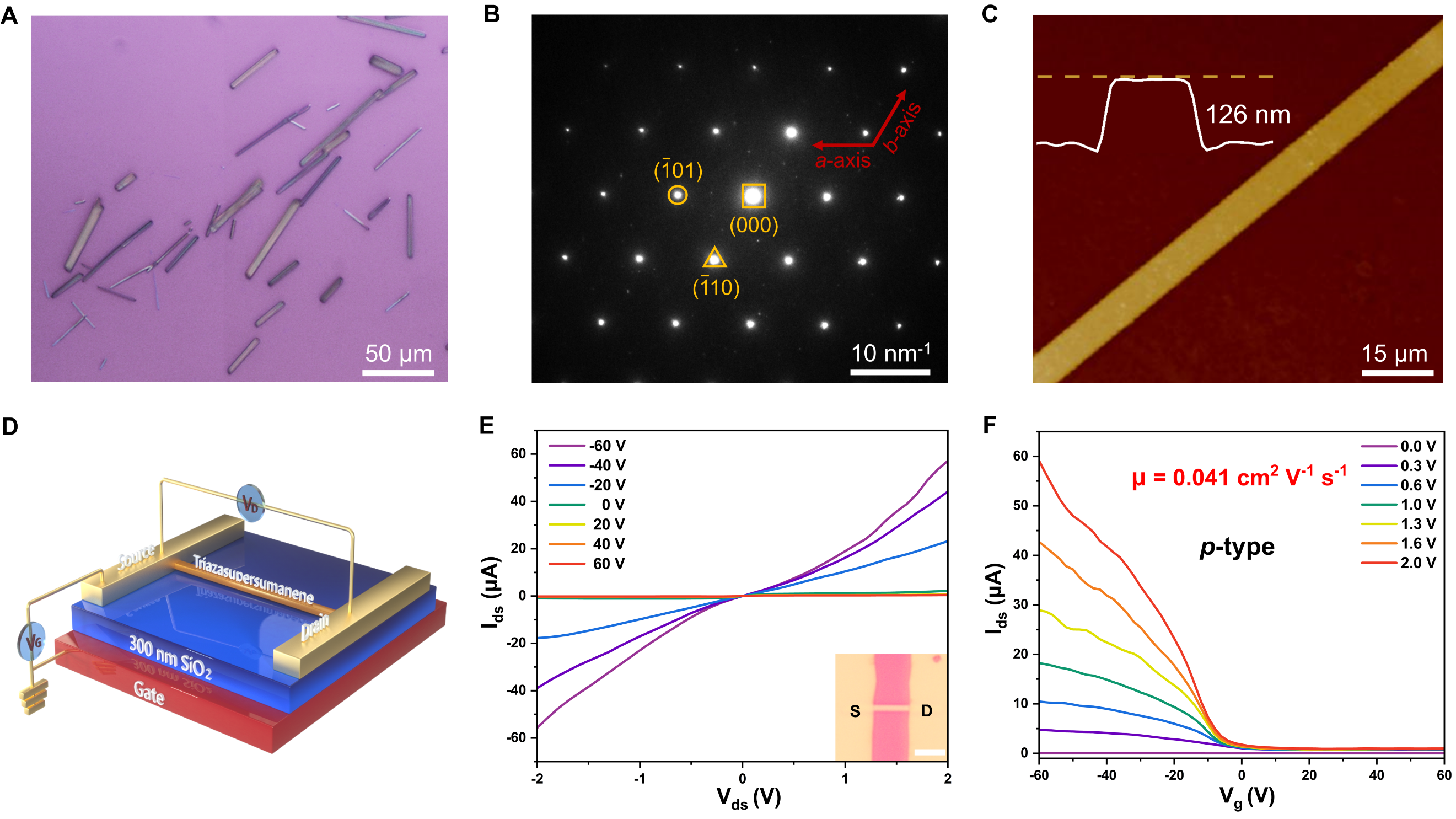

在材料科学领域,设计、合成具有独特结构和性能的分子一直是科研工作者们长期追求的目标。本文中吡咯环的引入明显的增加了碗分子的富电子特征,有利于HOMO能级的升高,从而减小了HOMO-LUMO之间的能隙值。此外,这些升高的HOMO能级与金电极的功函(work function)接近,减小空穴注入的能垒,因此作者通过构筑相应的OFET器件研究了这些氮杂巴基碗的半导体性能(图7)。研究结果表明,晶体1a中长程有序的超分子柱和被捕获氯仿的连续相互作用显著影响着材料的电荷输运。器件1a@CHCl3表现出典型的p型传输特性,120℃ 退火后的迁移率为0.041 cm2 V-1 s-1。在输出特性(Ids-Vds)曲线中,器件的源漏电流与电压呈近似线性的关系,表明金属电极与晶体之间形成良好的类欧姆接触(Ohmic-like contact)。然而与此形成鲜明对比的是,构筑的器件1b@CHCl3和1c@CHCl3均表现出绝缘的性质,这是由于固态下层间排列的过度分离阻碍了相应的载流子运输。为了进一步探究1a@CHCl3中由溶剂介导作用引起的意想不到的电荷传输行为,作者又分别培养了1a在甲苯(1a@PhMe)和二氯甲烷(1a@DCM)中生长的晶体并测试了相关的电学性质。尽管两种晶体在堆积中别表现出局部的凸-凸π⋯ π作用和极性晶体的特征,但固态下非柱状排列仍然导致这些器件是绝缘的。作为首例巴基碗研究中非π⋯ π作用引起的电荷传输行为,这种溶剂介导与长程有序超分子结构相结合的体系为其他有机半导体材料分子的设计提供了新的思路。

图7 晶体1a@CHCl3的相关表征和电荷传输性质

总结与展望

总之,该研究通过后置策略首次在p-HBC的海湾区引入吡咯单元,合成了三类氮掺杂的碗状纳米石墨烯。氮原子的引入显著影响着分子的物理化学性质,同时,碗核外围N-芳基上的不同取代基对分子的固态堆积、力致变色、氧化还原行为、富勒烯C60的包络以及载流子运输也有明显的调控作用。N-芳基上带甲基的1a形成了一种具有超分子结构的极性晶体;而带三氟甲基或甲氧基的1b/1c自组装成二维的非共价有机框架,其中1b进一步表现出可逆的力致变色特征。此外,富电子的1c易于通过化学氧化形成稳定的自由基阳离子和具有全局反芳香性的双自由基双阳离子,其富电子的特征也使1c在三个碗中展现出对富勒烯C60最强的结合亲和力。最后,尽管固态下碗分子间没有π⋯ π作用,但器件1a@CHCl3仍然表现出典型的p型传输特性,证明了溶剂介导和长程有序超分子柱的协同效应对材料电荷传输性能的关键决定性作用。该工作不仅提供了一种在克级规模上制备关键前体(Cl6-TFC)的有效合成路线,使超级碗家族的发散合成成为可能,而且还明确地揭示了这些氮掺杂碗状纳米石墨烯之间结构―性质的关系,展示了它们作为有机半导体的潜力。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn