正文

近期,受中国工程院钱锋院士特别邀请,华东师范大学李洪林团队、华东理工大学朱维平/钱旭红团队和大连理工大学李红霞团队在中国工程院院刊《Engineering》上发表了题为“The Convergence of Artificial Intelligence and Microfluidics in Drug Research and Development”的长篇综述和展望性文章(超400篇参考文献)。该文总结了全链条药物研发流程中微流与AI的协同作用机制,并系统综述了微流与AI技术在早期靶标识别、药物发现、药物筛选、药物评价、药物制造和药物递送等各个阶段、全流程深度融合发展现状与前沿应用及展望。连续微流协同人工智能作为桌面工程和NAMs的关键变革性工具已重构全链条药物研发流程,两者的深度融合的“智能微流”有望颠覆传统药物制造模式,加速新药研发并引领“药物智造”新范式。

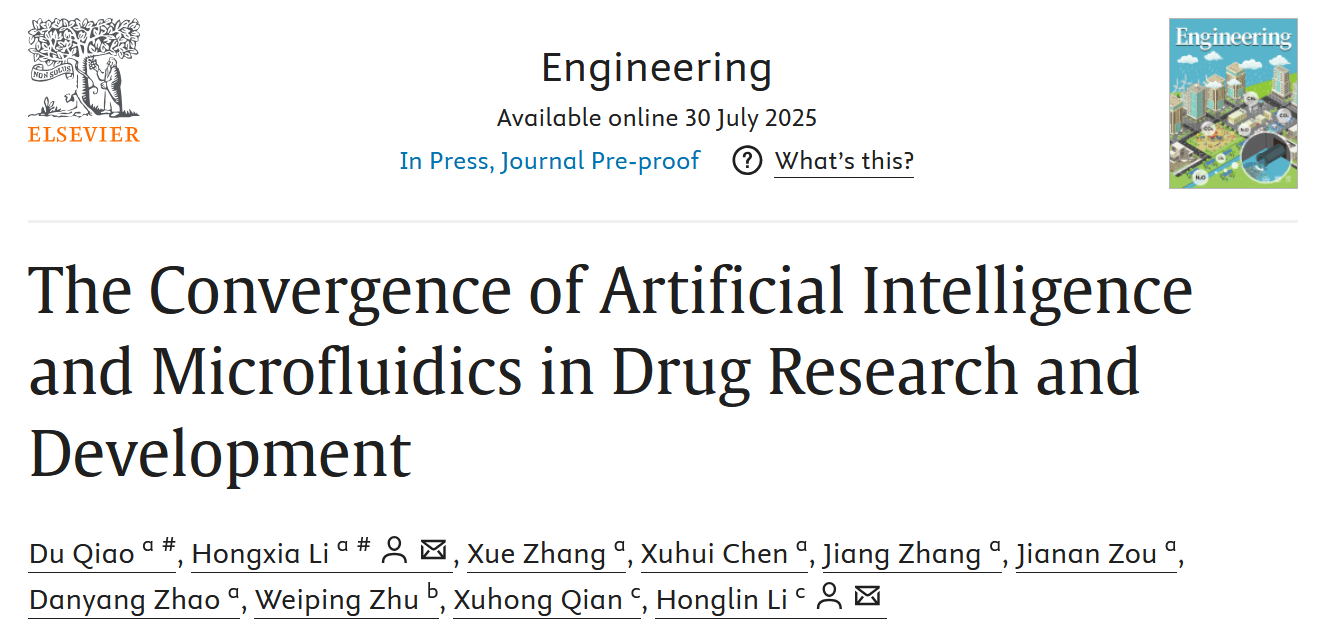

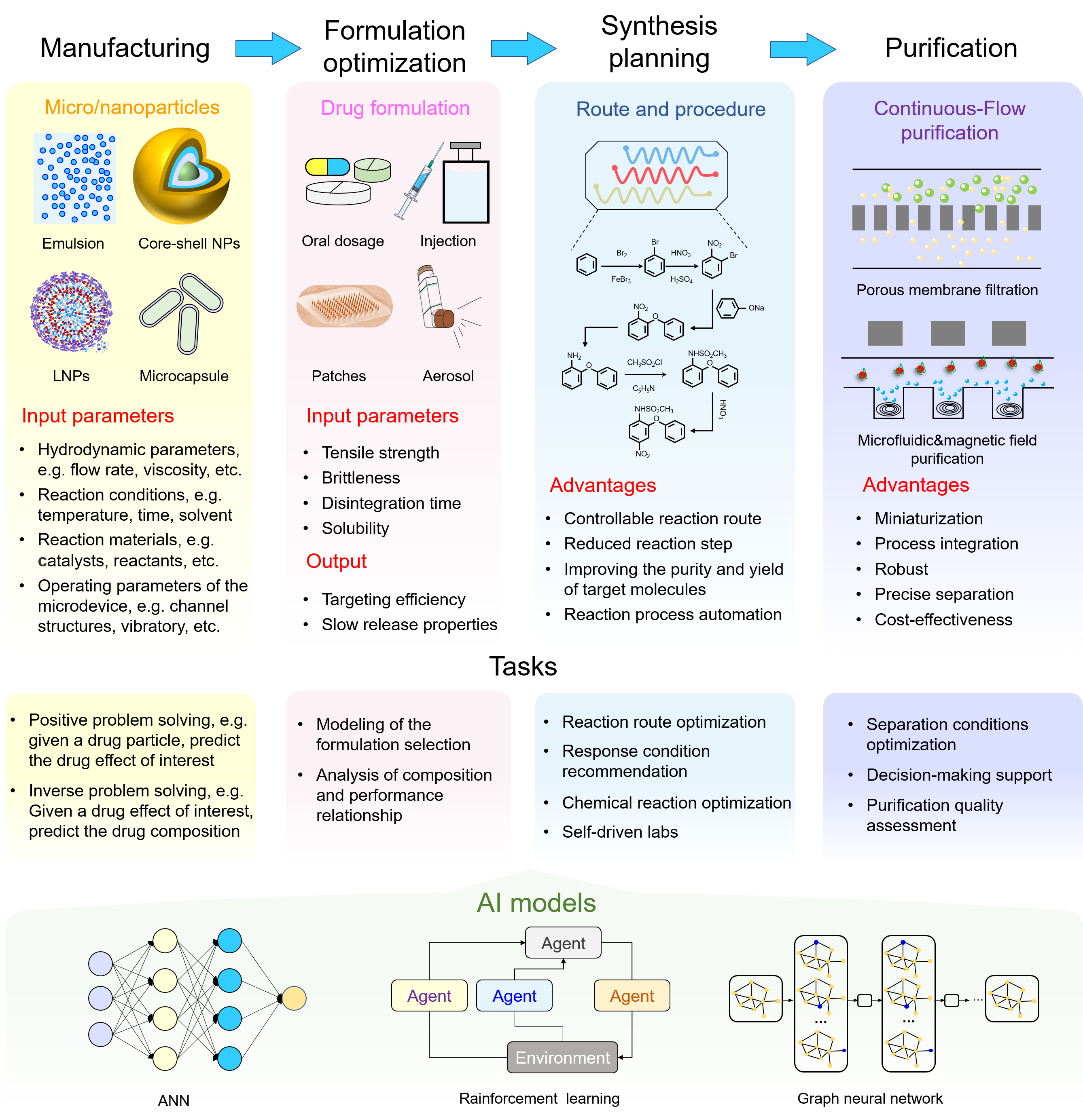

图1. 药物发现全流程中的微流和AI技术

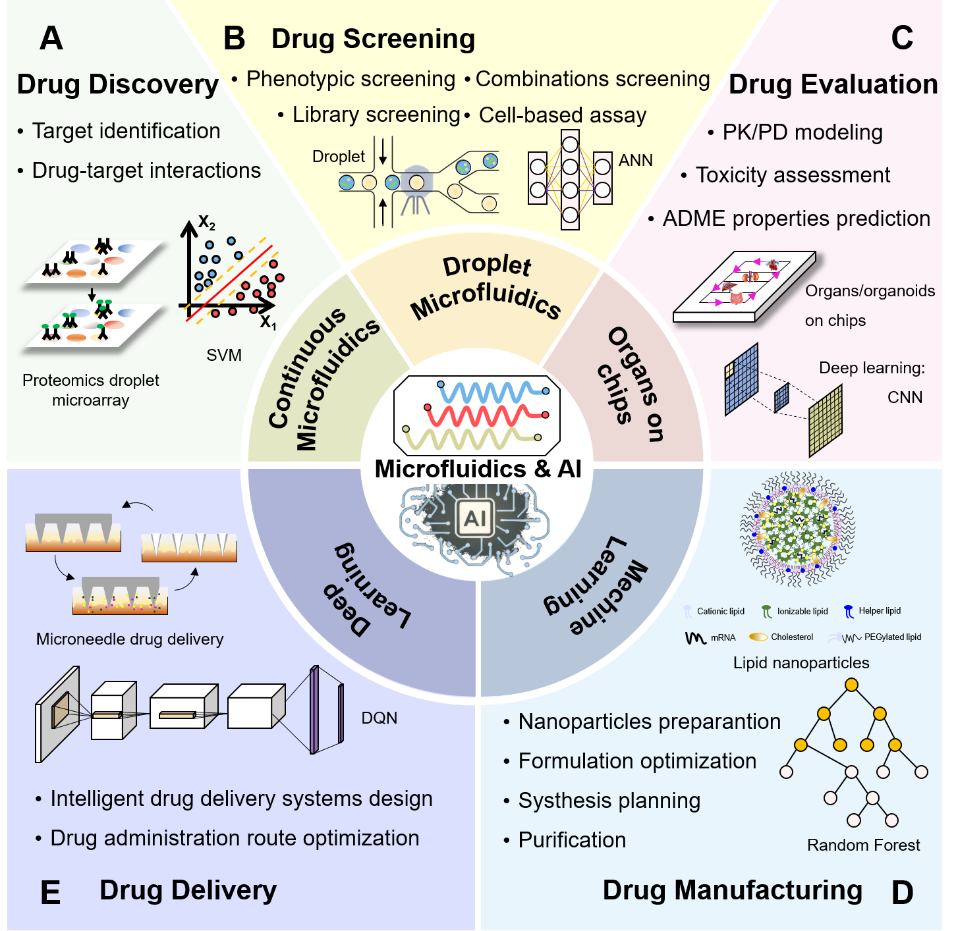

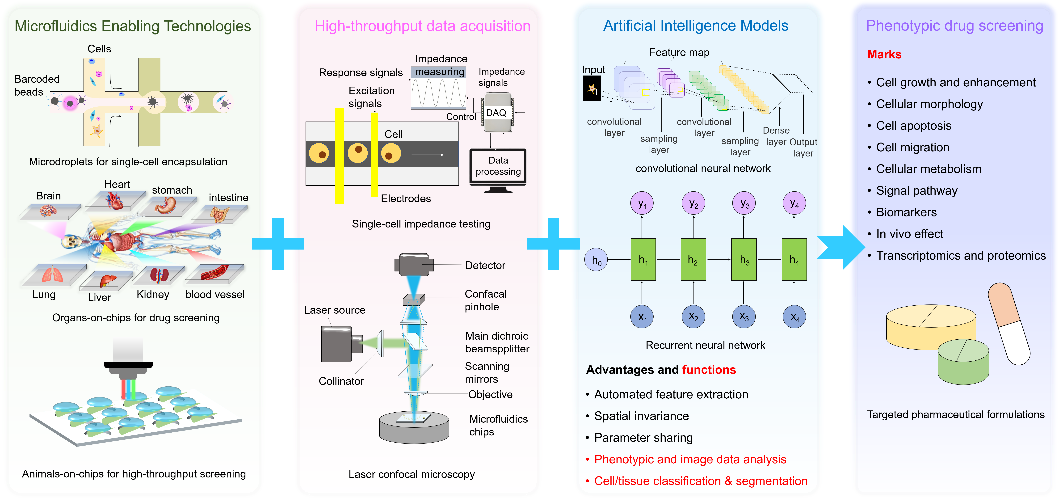

微流技术利用微型化、高通量、高仿生性的核心优势,能够以极低样品消耗生成高质量和近生理环境的实验数据;AI则凭借其高维异质信息的处理能力,实现对微流数据的智能分析和流程决策。在全链条药物研发流程中整合微流与AI已深刻变革了药物研发模式。该文首先回顾了可用于药物研发的微流与AI的理论和技术基础,包括连续微流、液滴微流以及类器官/器官芯片,讨论了用于增强微流体药物智造的AI模型、数据采集和处理,以及如何在微流体中部署AI。基于理论分析。该文详细介绍了微流与AI的深度融合如何在药物研发各阶段(早期药物发现、药物筛选、药物评估、药物制造以及药物递送等)中发挥作用。其中,重点介绍了表型药物筛选中AI对微流赋能技术产生的表型和多组学数据分析能力,以筛选具备特定靶向能力的药物制剂;AI增强器官/类器官芯片技术实现药代动力学和毒性的精准预测;药物制造中的正向预测、优化以及数据驱动的自主药物测试平台,以实现“药物制造”向“药物智造”的转变。微流与AI在全链条药物研发流程中的深度融合有望突破当前药物研发的瓶颈,引领医药研发的技术革新,提升临床和市场转化价值。

图2. AI协同微流赋能技术在表型药物筛选中的应用

图3. AI与微流在ADMET分析中的融合机制

图4. AI协同微流在药物制造中的前沿应用

总结

该文最后指出,在AI和微流融合达到成熟并全面应用于全链条药物研发流程之前,仍然存在一些挑战。首先,亟需增强微流数据的准确性、一致性与便捷性。特别是在FDA的颠覆性决策背景下,具有高置信度和成本效益的标准化类器官/器官芯片有望取代动物模型作为药物测试的金标准,并为AI提供可靠的数据来源支撑。因此,突破微流数据瓶颈是AI与微流协同重构药物研发的关键一步;其次,当前AI方法本质仍是“黑盒子”,缺乏透明度的情况可能响应药物开发决策,因此对于可解释AI的需求日益强烈;最后,AI与微流的融合机制大多集中在实验后数据智能分析。然而,AI赋能微流还具有极大潜力,将催生下一代数据驱动的自主药物测试与制造平台即“芯片工厂”,来显著推进“药物制造”向“药物智造”的转变。

大连理工大学高性能精密制造全国重点实验室研究生乔督和李红霞副教授为本文共同第一作者。该工作得到了国家自然科学基金(82425104)和国家重点研发计划(2022YFC3400501)等项目资助。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn