第一作者:方泽国

通讯作者:李栋

通讯单位:湖北工业大学

论文DOI:10.1021/acs.orglett.5c02568

全文速览

湖北工业大学李栋教授团队在Organic Letters上报道了一种利用高价碘(III)试剂(PIFA) 促进的咪唑与烯烃的自由基环化反应新策略。该方法在无过渡金属条件下,使用易得的三甲基硅基叠氮(TMSN₃) 作为叠氮源,通过简单调整反应条件(溶剂和温度),即可高选择性地实现发散性合成:在温和的室温二氯甲烷条件下快速(1小时)得到叠氮基取代的环稠合三环咪唑;或在以水作溶剂,80℃条件下反应12小时通过消除反应得到环外烯烃化合物。该策略具有底物适用范围广、官能团耐受性好、操作简便等特点,并成功进行了克级规模应用和叠氮基团的后续转化。

背景介绍

有机叠氮化物是制药、化学生物学和材料科学中的重要中间体,可通过 Curtius 重排、Staudinger 还原和“点击”反应等转化,方便地合成多种含氮分子,因此高效引入叠氮基团的方法备受关注。

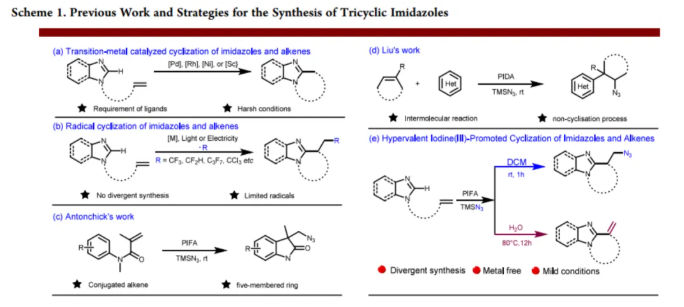

环稠合三环咪唑,尤其是带五元、六元或七元稠合环的苯并咪唑骨架,在药物、天然产物和生物活性分子中广泛存在。传统构建方法多依赖过渡金属催化的 C–H 活化,条件苛刻。近年来,自由基环化因温和高效而成为有前景的替代方案,但在自由基前体类型及分歧环化选择性控制方面仍有挑战。

本研究提出了一种基于有机叠氮化物的自由基环化新策略,不仅拓展了自由基前体的适用范围,还实现了条件可控的分歧环化,能够高效构建结构多样的稠合三环咪唑,为含氮杂环分子的合成提供了简便而通用的方法。

图文解析

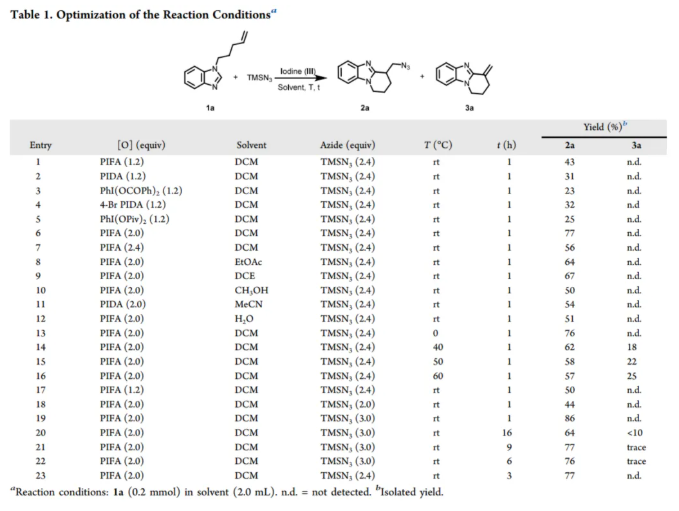

首先,作者以1-(戊-4-烯-1-基)-1H-苯并咪唑 (1a) 为模板反应底物,TMSN₃为叠氮源进行了反应条件的筛选(Table1)。当以PIFA为氧化剂,在二氯甲烷 (DCM) 为溶剂、室温下反应1小时,成功获得叠氮基取代的六元环稠合三环产物 2a。然后经过系统优化(氧化剂种类/当量、溶剂、温度、TMSN₃当量、反应时间),最终确定了合成 2a 的最佳条件:2.0当量PIFA,3.0当量TMSN₃,DCM,室温下反应1小时,以高达86%的产率获得了相应的叠氮基取代的环稠合三环咪唑 (2a) (Table 1 ,entry 19 )。然后作者意外发现,当反应温度升高时,会伴随产生环外烯烃产物 3a。考虑到环外烯烃也是一类非常有趣的化合物,作者也筛选了其最佳条件。经过大量实验,通过将溶剂改为水(H₂O),温度升至80°C,反应12小时,成功优化出较高选择性合成 3a 的条件(1.2当量PIFA,2.4当量TMSN₃)。

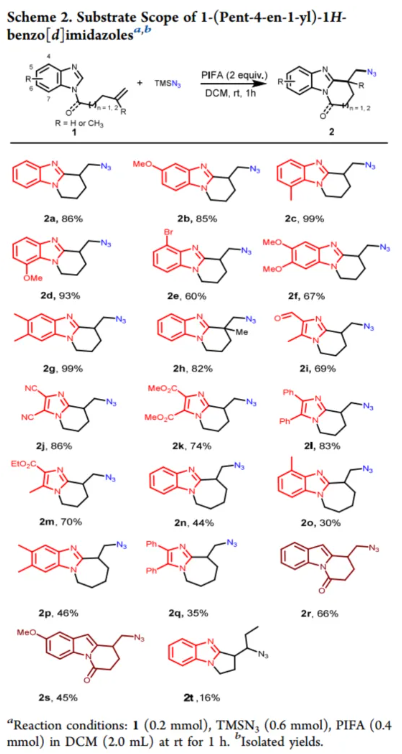

在获得最优条件后,作者系统考察了这一高价碘(III)促进、TMSN3参与的叠氮化/环化策略的适用性。结果显示:无论苯并咪唑环上带吸电子基还是供电子基,甚至在空间位阻较大的位置引入取代基,反应都能顺利进行并高产生成目标产物。更值得一提的是,该方法对双取代底物、不同链长的末端烯烃,以及咪唑、吲哚等杂环底物都表现出良好兼容性,甚至可构建五元、六元、七元等不同环型的稠合杂环结构,体现了方法的广泛适用性和结构多样化优势(图2)。

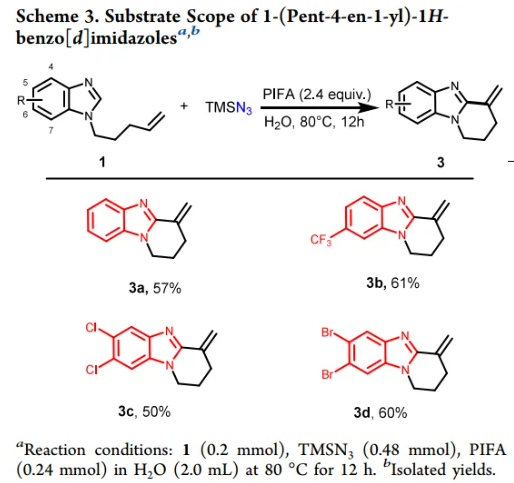

作者还尝试将该方法应用于另一类有趣的底物——环外烯烃。结果表明,这类底物虽然也能顺利发生反应,但兼容性相对较窄,产率略低,主要是因为反应生成的环化叠氮产物与环外烯烃组分混合,难以分离纯净。带有 -CF3、-Cl 或 -Br 等取代基的苯并咪唑可成功转化并分离,产率在 50–61% 之间(图3)。

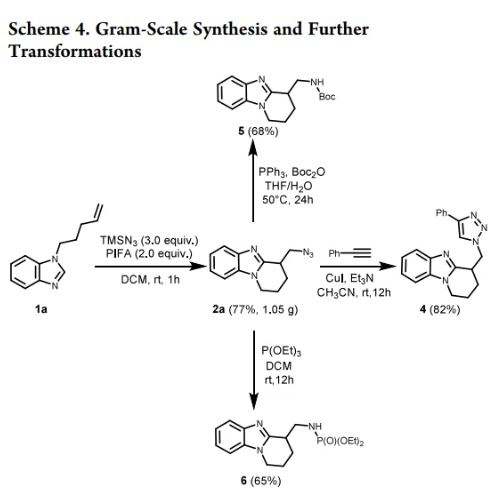

为了验证方法的实用性,作者将代表性产物 2a 进行了克级规模合成,仍能保持较高收率。更重要的是,2a 上的叠氮基团可以灵活转化:既能还原成氨基,也能通过 Staudinger 反应得到磷亚胺,还能与炔烃进行“点击”反应生成三唑,展现了优异的后续改造潜力(图4)。

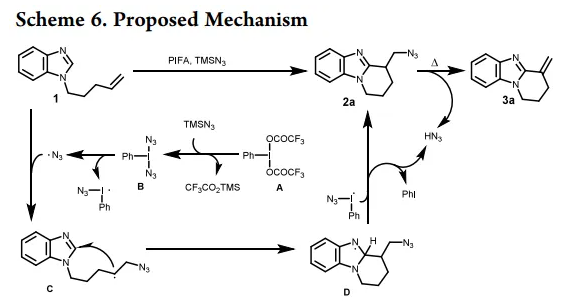

最后,结合实验结果与文献报道,作者提出了一个可能的反应机理:反应由 PIFA 与 TMSN₃生成叠氮自由基开始,自由基优先加到烯烃上,随后发生分子内环化形成关键中间体,并经过氧化和氢转移得到目标产物 2a。在加热条件下,2a 还能进一步消除生成另一类产物3a(图6)。

总结

总之,湖北工业大学李栋课题组开发了一种无过渡金属的方法,利用高价碘(III)试剂合成三环咪唑。该方法采用简单易得的TMSN₃作为叠氮源,在温和条件下实现了高效的叠氮环化反应,并可通过改变溶剂和温度选择性地获得环外烯烃。该策略具有广泛的底物范围、优异的官能团耐受性和良好的产率。

作者简介

李栋,湖北工业大学材料与化工学院教授,博士生导师。2005年获武汉大学学士学位,2008年获中国科学院成都有机化学研究生硕士学位(导师:廖建研究员),2011年获日本北海道大学博士学位(导师:Masaya Sawamura教授),2011-2013在英国牛津大学化学系任欧盟玛丽居里学者博士后研究员(合作导师:Veronique Gouverneur教授),2013年受聘为湖北工业大学教授,研究兴趣为绿色有机合成和新型催化反应等,近年来主持或参与包括国家自然科学基金在内的研究项目10余项,在J. Am. Chem. Soc.,Org. Lett.等化学领域知名期刊上发表论文40余篇。2014年入选湖北省第四批“百人计划”创新人才,2019年入选中国化学会“青年化学家元素周期表”溴元素代言人,2021年获湖北省化学化工青年创新奖,2023年晋升为中国化学会高级会员。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn