第一作者: 刘晓玲(南京工业大学)

通讯作者:周瑜(南京工业大学)、王军(南京工业大学)

通讯单位:南京工业大学

论文DOI:10.1021/acs.accounts.5c00256

正文

沸石分子筛在工业应用中已被广泛应用,金属作为重要的活性位点,将其引入沸石骨架或孔道中,可有效调控其氧化还原、酸碱性质、孔隙结构及表面电子状态,从而有效调节其性能。直接水热合成金属掺杂沸石(Me-沸石)有助于实现金属的均匀分散和多功能化。然而,传统水热合成过程中,在碱性条件下金属前驱体的水解速率远快于硅源,易导致金属物种过早沉淀,抑制了金属掺杂沸石的合成。

因此,开发了一种独特的酸水解策略(ACH):在弱酸条件下,金属与硅源前驱体经过缓慢水解、缩合生成Me-O-Si单元,再调pH值至碱性形成沸石凝胶,晶化制备得到Me-沸石。该方法匹配金属和硅源的水解速率,有效避免金属物种过早沉淀,从而使金属均匀分散于沸石内。

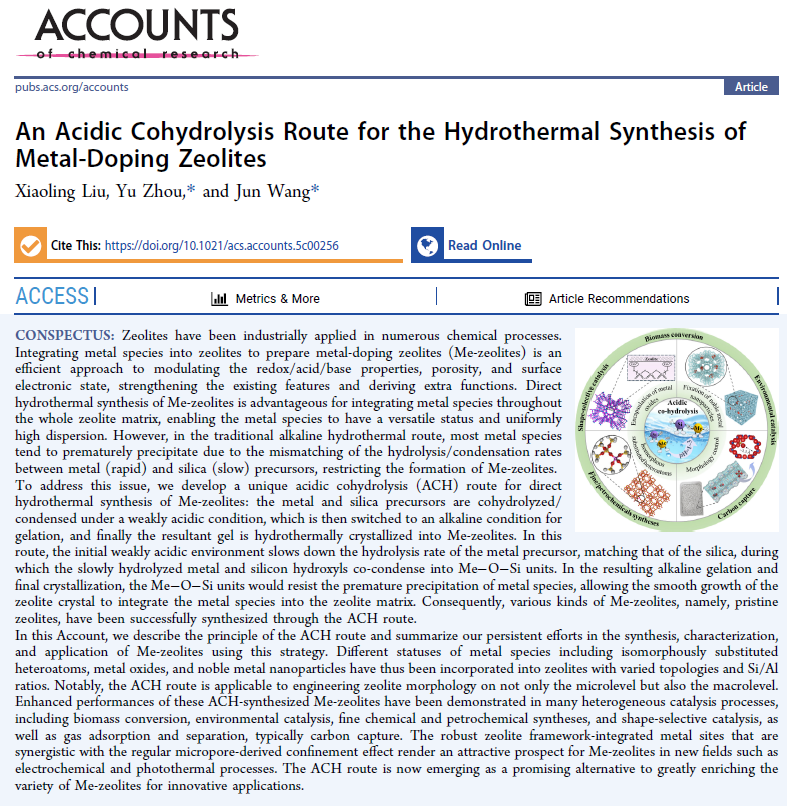

ACH策略已成功应用于不同拓扑结构和Si/Al比的Me-沸石的制备,成功将金属物种以同晶取代、金属氧化物、贵金属纳米粒子等多种形态封装于沸石中。同时,该策略还可以适用于微观结构和宏观形貌的调控。系列沸石材料在生物质转化、环境催化、精细化工、石油化工及气体吸附分离(如碳捕获)等应用中表现出优异的性能,并在电化学、光热催化等新兴领域展现应用潜力。

酸水解策略(ACH)合成Me-沸石及其结构特征和应用领域

1、背景介绍:

沸石是一类由TO₄(T = Si 或 Al)四面体构成骨架的微孔结晶铝硅酸盐,具有热/水热稳定性好、比表面积大、酸碱性可调、孔道结构规整及拓扑与形貌多样等优势,被广泛应用于离子交换、催化和吸附分离等领域。金属掺杂是拓展沸石应用的重要途径,在沸石合成过程中直接引入金属不仅简化了制备工艺,还能获得多种活性位,MFI型钛硅沸石(TS-1)就是典型的工业化绿色催化剂。因此,一步水热法直接合成Me-沸石是构建功能化沸石材料的有效策略。传统水热合成沸石都是在碱性环境中,金属物种快速沉淀,并抑制沸石晶体生长,从而限制了金属物种的可控引入。为避免这一问题,已有研究者尝试利用有机配体、离子络合物、有机硅烷、氟体系、全酸体系合成等手段调控金属物种的稳定性。本论文提出了酸水解(ACH)策略,通过pH值的调节,有效抑制金属过早沉淀,将金属物种均匀、高分散地引入沸石骨架或孔道中,基于ACH路线,成功制备不同拓扑结构和金属的系列Me-沸石,在催化和吸附分离等领域展现出优异性能,显示出显著的应用潜力。

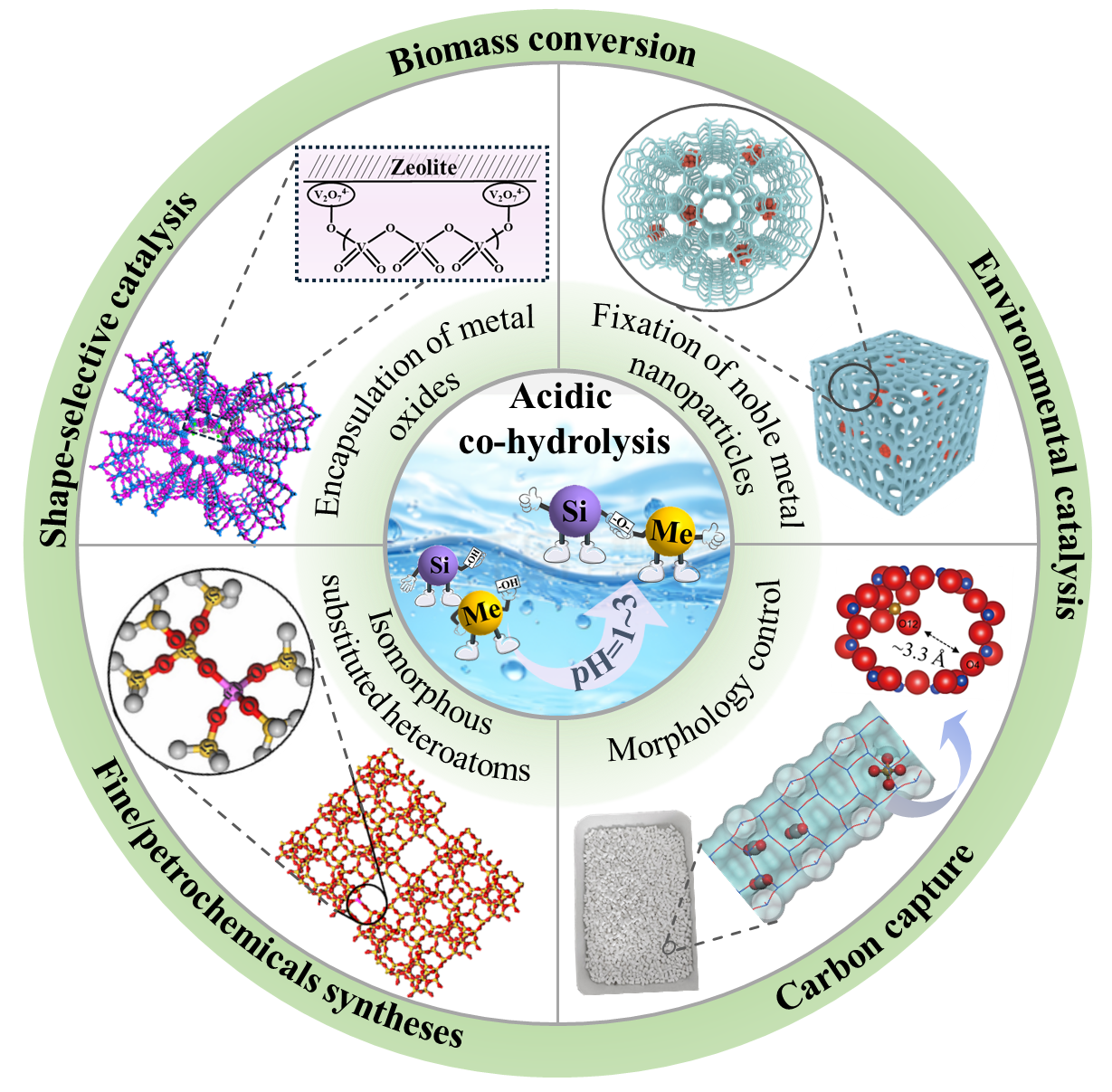

2、酸水解路径ACH原理

ACH路径合成金属掺杂沸石(Me-沸石)包括三步:(1)在弱酸条件下,硅源与金属前驱体共水解/缩合生成溶胶;(2)加入有机模板剂、碱源等,调节溶胶pH值为碱性形成凝胶;(3)将凝胶转移至水热釜经水热结晶得到Me-沸石。该方法利用金属与硅源前驱体在pH为1–3时水解-缩合速率相匹配的特性,生成Me–O–Si单元,有效避免碱性条件下金属物种的快速沉淀。在弱酸条件,不仅可增强金属-硅相互作用抑制金属沉淀,还能调控硅物种的聚集、成核和晶体生长行为,从而实现沸石形貌调节。该策略最早是在2008年MCM-22沸石的成功合成得到验证,随后在多种拓扑结构(如MWW、MFI、TON、BEA、MOR等)、金属种类中拓展,并在多种应用中表现出优异性能。

图1.(A)酸水解路径(ACH)直接合成Me-沸石。(B)在弱酸性条件下,硅源和金属前驱体的水解速率匹配,形成Me-O-Si;在碱性条件下,水解速率不匹配促使金属物种过早沉淀。

3、酸水解路径合成金属掺杂沸石

(1)同晶取代型Me-沸石

同晶取代型沸石是指将金属杂原子引入沸石骨架中,取代TO4(T=Si、Al)中的Si或Al原子,从而调节沸石的酸碱性、引入氧化活性位等。ACH策略已在Me-沸石合成中应用,将稀土元素(Ce、La、Sm)引入MWW沸石骨架,在弱酸条件下将硅源(TEOS)与稀土金属盐的共水解-缩合,得到可调Si/Ln比可调的Ce(La)-MCM-22催化剂(图2),负载Pt后在烷烃加氢异构化反应中表现出优异的催化活性。同样,该合成策略在碱土金属(Mg、Ca、Sr、Ba)、多种过渡金属(Fe、Mo、Ti、Co、Cr等)的骨架掺杂中有较好的拓展应用,有效调节酸碱性和孔道结构,广泛应用于多种催化反应。

图2.(A)Ln-MCM-22沸石的合成示意图。(B)Ln-MCM-22煅烧前后结构变化和骨架Ln离子可能位置。

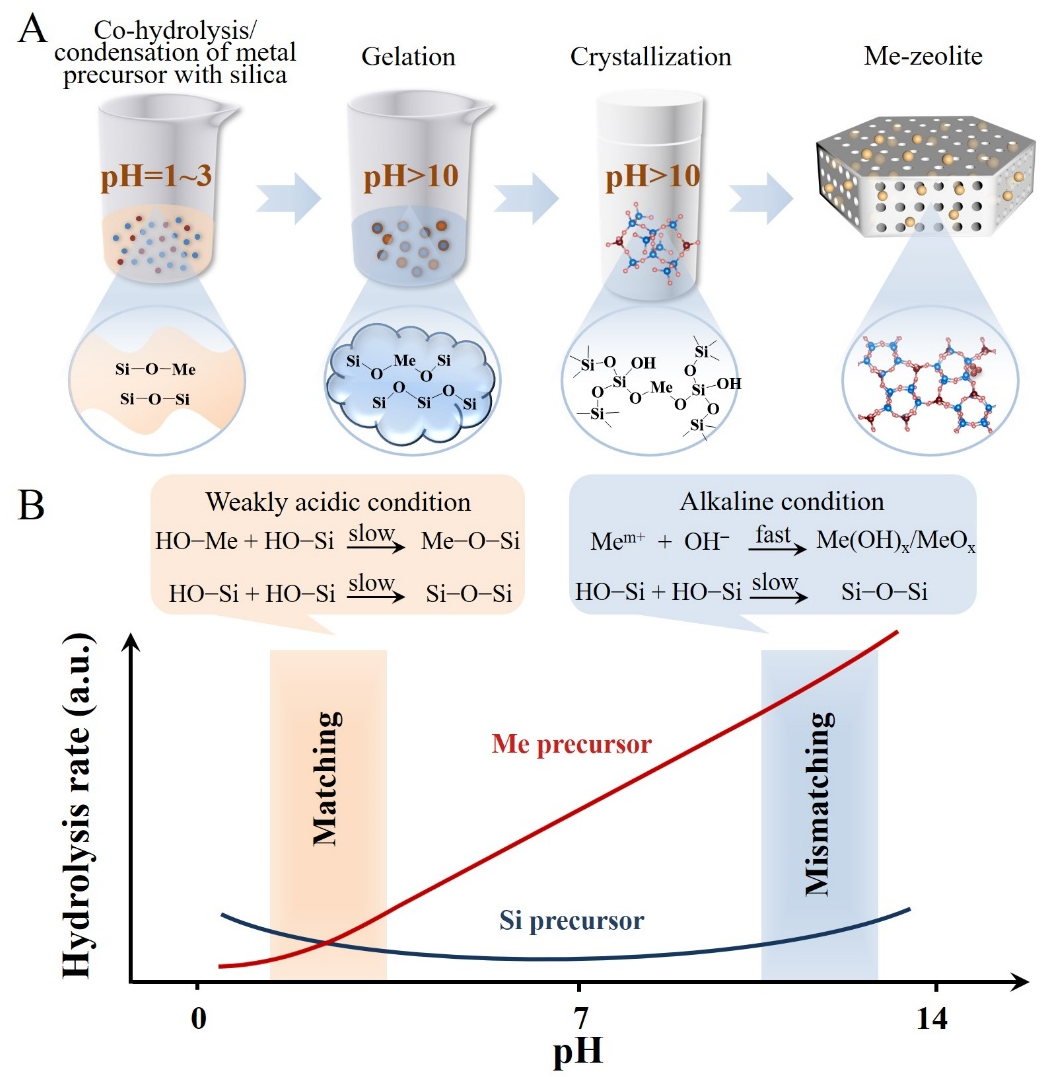

(2)沸石封装单位点金属氧化物

过渡金属氧化物是多功能的催化活性位点,采用后负载法在沸石上负载过渡金属氧化物存在孔堵塞、金属易浸出和分散差等缺点。因此,结合ACH路径与干凝胶转化(DGC)法,在沸石结构中引入高分散的金属氧化物,避免金属易流失等问题。将NH4VO3作为金属源前驱体在TON和BEA沸石结构中入寡聚偏钒酸(VO3)nn-1物种,获得高结晶度、高金属负载且结构稳定的催化剂。其中,TON拓扑结构的VSZ-5催化剂在苯羟基化反应中,实现了30 s反应时间内>30%收率和>99%苯酚选择性(图3),并表现出优异的循环稳定性和底物适应性。

图3. (A)VSZ-5样品的结构及其在以H2O2为氧化剂催化苯羟基化的反应机理。(B)VSZ-5催化剂在羟基化反应中的底物拓展性能。

(3)沸石封装贵金属纳米粒子

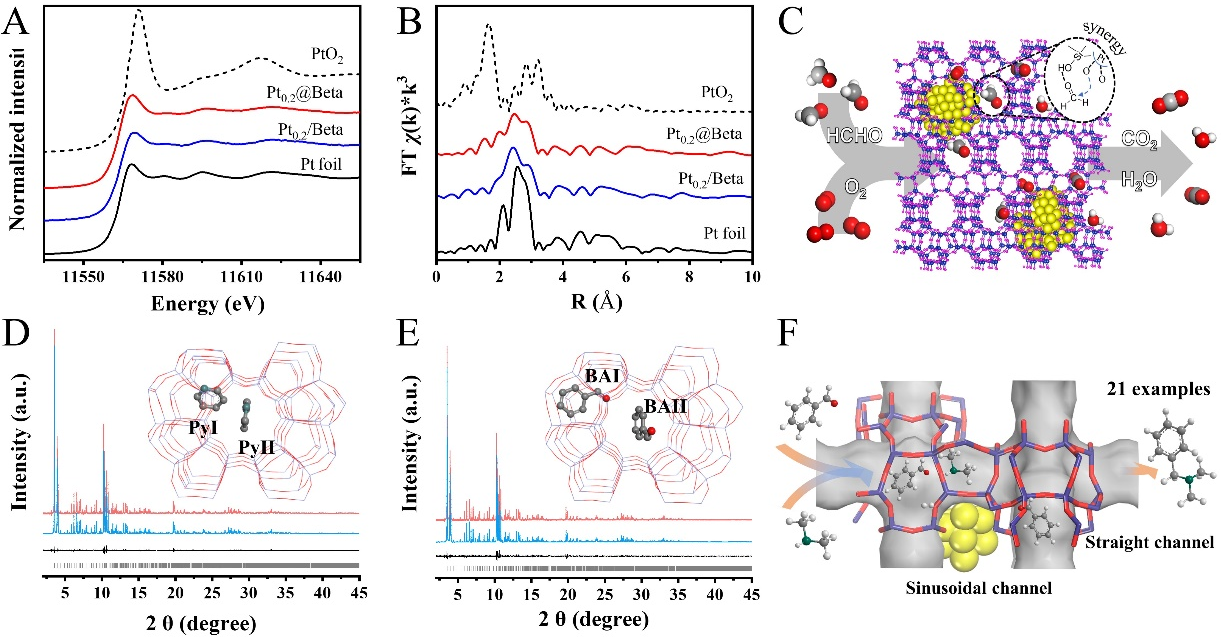

贵金属因为具有高催化活性和选择性而被广泛应用氧化、还原等各类催化反应中,然而贵金属纳米颗粒具有较高的表面能也增加了金属聚集、浸出、中毒等失活的风险。沸石作为孔道规整、稳定性好的典型载体,将贵金属纳米颗粒封装于沸石结构中有助于提高催化剂的催化活性和稳定性。采用ACH路径,将Pd、Pt和Ru纳米粒子封装于BEA、MFI和TON拓扑结构中,并应用于各种催化反应中。其中,将巯丙基有机配体稳定的Na2PtCl4×xH2O作为金属源,封装于BEA沸石中,制得Pt@Beta催化剂,利用贵金属与沸石表面羟基的协同作用,在甲醛室温脱除反应中表现出高催化效率和长期稳定性。将Pt纳米颗粒封装于MFI沸石中,制得高结晶的Pt@MFI催化剂,在还原胺化反应中表现出优异的催化活性,TOF高达23409 h⁻¹。

图4. Pt@Beta的(A)X射线近边吸收谱和(B)FT-EXAFS光谱。(C)BEA沸石表面基团和Pt纳米颗粒协同催化室温甲醛氧化脱除。Pt@ZSM-5(100)的(D)吡啶吸附的XRD谱图及3D结构和(E)苯甲醛吸附的XRD谱图及3D结构。(F)MFI沸石孔道中Pt纳米活性位点和酸位点在苯甲醛还原胺化反应中协同催化机制。

(4)金属掺杂沸石的形貌调控

沸石的形貌会影响客体分子的传质和扩散,已有研究者采用合成参数调节、沸石晶体组装等方式调节沸石形貌。沸石合成中的水解-缩合行为会影响硅晶体成核、生长的过程,采用ACH路径合成沸石,利用弱酸环境调节水解-缩合速率,可以有效调控沸石形态。目前,已采用ACH策略合成了十多种形态MOR沸石,包括大体积球体、圆形饼状物、平棱柱、椭球体、细长纺锤、花瓣等。同时,采用ACH路径合成具有大的初级粒子的GIS沸石,有效增强了小孔沸石的尺寸筛分能力。此外,采用该策略在无模板的条件下,合成厘米级Fe-MOR沸石单块,系列表征证明该材料的12-元环孔径被精确缩窄至3.3~3.4 Å,实现对CO2、N2、CH4等气体分子的尺寸筛分,并表现出创纪录的CO2体积吸附量和选择性,并在干湿条件下均保持高效稳定的动态分离性能,在碳捕集和天然气净化中表现出优异的应用潜力。

图5.(A)Fe-MOR的12-MR孔道的微通道的侧视图;系列吸附剂(B)在298 K下CO2体积吸收量;(C)在1bar、298 K、CO2/N2:15/85和CO2/CH4:50/50体系中,CO2/N2和CO2/CH4的IAST选择性;(D)VSA工艺流程图和(E)吸附分离性能。

总结与展望

Me-沸石结合了金属与沸石二者的优势,可实现功能性修饰,应用于不同领域。直接水热法合成Me-沸石,有助于金属物种均匀分散在沸石晶体中,但传统水热法是在强碱条件下合成沸石,金属与硅前驱体的水解/缩合速率不匹配,易导致金属快速沉淀。因此,提出ACH策略,在弱酸条件下匹配两者水解速率,共水解缩合形成Me–O–Si,再调节pH至碱性,在成胶与结晶过程中抑制金属沉淀,从而实现Me-沸石可控合成。该策略不仅适用于无金属掺杂沸石的合成,也成功拓展至多种Me-沸石。过渡金属(Ce、La、Sm、Cu、V、Fe、Cr)和碱土金属(Mg、Ca、Sr、Ba)可直接进入骨架,调节氧化还原性、酸碱性及稳定性;与干胶法结合可将金属氧化物(如钒酸盐)引入TON和BEA沸石,实现高效芳烃羟基化;还可将Pt、Pd、Ru等贵金属纳米粒子封装于BEA、MFI、TON等沸石中,表现出优异的择型催化和分子识别功能。不仅如此,该合成策略还能调控微观与宏观形貌,在气体吸附分离中展现出优异的CO₂分子筛分性能。

然而,沸石拓扑结构种类以及金属种类丰富,ACH策略还需要进一步探索。在合成机理的深入理解以及金属状态的精细调控方面仍存在挑战。未来研究可聚焦于:(1)沸石拓扑结构与金属种类的拓展以及金属物种(金属单原子位点)的精准调控;(2)与不同合成方法进行耦合,提高金属负载量,拓展其在电化学、光热催化等新领域的应用;(3)利用原位谱学与理论计算深入分析Me–O–Si形成机理。

总体而言,基于沸石结构与金属种类的多样性特征,ACH策略为合成功能化金属掺杂沸石提供了有效途径,为制备功能更优、应用更创新的多样化金属掺杂沸石材料作贡献。

通讯作者介绍

周瑜,博士,教授,博士生导师;2002-2012年,南京大学化学化工学院,分别于2006、2009、2012年获理学学士、硕士、博士学位。2016年赴新加坡国立大学化学与生物分子工程系进行为期一年的访问学者研究。2012年至今,在南京工业大学化工学院、材料化学工程国家重点实验室工作。2015年入选江苏省“双创计划”双创博士(企业),2019年入选江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才,2022年入选江苏省第六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象。2023入选Journal of Energy Chemistry青年编委。主要从事沸石分子筛方向研究,着重发展功能化分子筛的设计、结构调控以及在吸附、分离和多相催化领域的应用研究。主持国家自然科学基金(优秀青年基金、联合基金、面上项目、青年基金)和江苏省杰出青年基金等科研项目10余项。在Science, Nat. Commun.和Angew. Chem., Int. Ed.等期刊上发表SCI论文150余篇;申请中国发明专利10余项。

王军,博士,教授,博士生导师;1989年本科毕业于山东大学,1992年硕士以及1996年博士毕业于中国科学院大连化学物理研究所,1995-1996年法国国家科研中心普瓦捷大学有机催化研究所以及2002-2003年韩国化学研究院访问学者;1997-1999年复旦大学化学系博士后;1999年至今南京工业大学化工学院和材料化学工程国家重点实验室工作。长期致力于沸石分子筛等功能性多孔材料的设计、制备及在吸附分离和催化领域的应用。主持承担多项国家自然科学基金(重点、面上(5)和青年项目),以及20余项部省级和企业委托项目;在Science、Nat. Commun.、Angew. Chem., Int. Ed.和J. Am. Chem. Soc.等期刊上发表学术论文300余篇;授权专利10余项目,实施1件。荣获2022年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖和江苏省科学技术奖三等奖。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn