Ullmann反应作为金属有机化学中最为古老的反应之一,发现至今已有120余年历史。这一反应是最被广泛使用的铜介导的偶联反应之一,以其出色的底物普适性广泛应用于碳碳和碳杂键的构建。但长期以来,关于反应中铜的氧化还原机制存在诸多争议。目前广为接受的机理假设为铜(I/III)循环,但在真实反应体系中铜(III)物种极难被观测,此外铜物种之间是否存在其他作用也不为人知。近日,中国科学院上海有机所沈其龙研究员同加州大学洛杉矶分校K. N. Houk教授合作,在铜介导的Ullmann类型反应的机理研究方面取得重要进展,相关研究成果以《Decoding the Redox Behaviour of Copper in Ullmann-Type Coupling Reactions》为题,于2025年9月22日以“加速预览”形式在线发表于Nature(https://doi.org/10.1038/s41586-025-09627-2)。

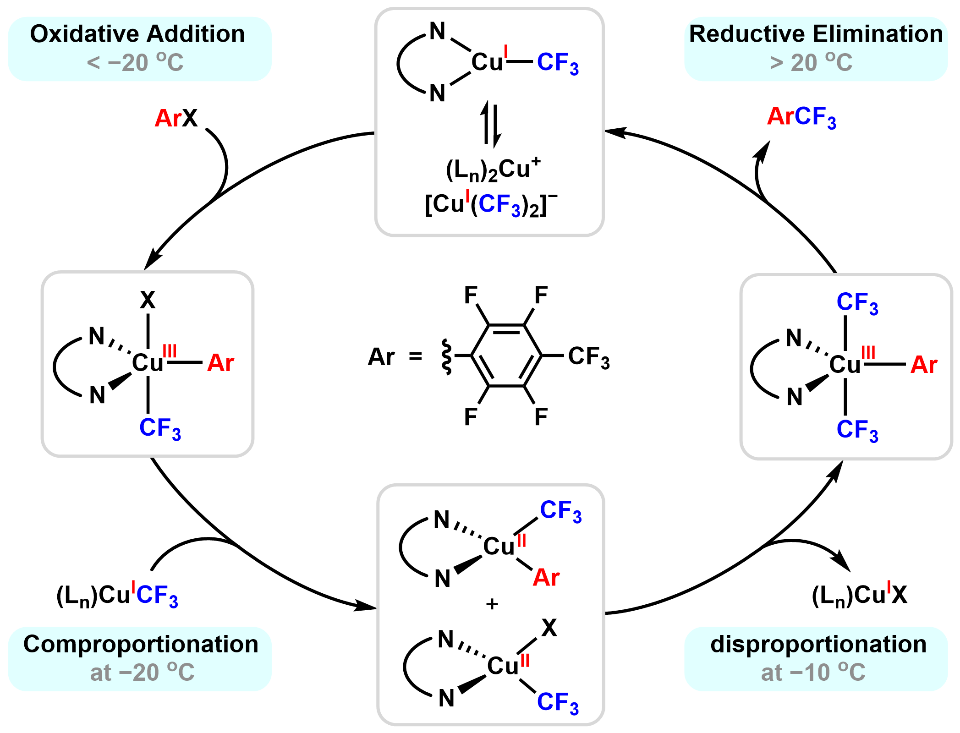

在上述研究中,沈其龙课题组通过温度调控三氟甲基铜(I)络合物和缺电子芳基碘化物的反应进程,揭开了反应中铜物种复杂的氧化还原行为。研究发现,反应在−20 oC下即会发生氧化加成和归中反应,得到铜(II)物种;而二价铜物种在−10 oC下发生歧化反应得到铜(III)物种和铜(I)物种;最终铜(III)物种在接近室温下发生还原消除从而重生铜(I)物种,从而完成整个氧化还原循环。这些过程得到了核磁共振、电子顺磁共振和紫外-可见吸收光谱的多谱学交叉验证。更重要的是,类似的反应行为在多种缺电子芳基碘化物的三氟甲基化反应和Ullmann联苯合成反应中都被观测到,说明其可能普遍存在于多种类型的Ullmann偶联反应中。该研究首次揭示了包含Cu(I)/Cu(III)/Cu(II)/Cu(III)/Cu(I)的多步循环过程,表明Ullmann反应的机理远比以往所提出的任何假设更为复杂,同时也为Chan-Evans-Lam偶联等其他铜催化反应提供了新的机理视角。

图 Ullmann型三氟甲基化反应中铜的氧化还原行为

此外,作者对反应中每个过程进行了详细的实验和理论研究。研究表明反应中铜(I)物种的氧化加成可以同时经历单金属和双金属的协同过程,其中在低铜(I)浓度下,单金属协同过程为主要过程。铜(III)和铜(I)的归中反应则几乎没有任何能垒,但随后的铜(II)之间的歧化过程则能垒较高,为双分子过程且可能经历三氟甲基自由基转移机理。这一结果统合了此前提出的多种机理假说,如支持了反应中协同氧化加成机理以及铜(III)物种的存在,但又支持了铜(II)中间体的产生并解释了为何观测不到芳基自由基的生成。这些结果首次揭示偶联反应中铜物种之间复杂的相互作用和多变的反应路径,为下一代高效的铜催化偶联反应提供了理论基础。

该研究得到了中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项与国家自然科学基金委重点项目的大力资助。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn