讣 告

我国原子光谱分析的奠基者之一,著名光谱学家、分析化学家和教育家,中国科学院院士,中国民主同盟盟员,全国先进工作者,全国优秀教师,厦门大学教授黄本立先生,于2025年6月29日16时56分在厦门安详辞世,享年100岁。

黄本立先生1925年9月21日生于中国香港,籍贯广东新会。1945-1949年就读岭南大学物理系;1950-1986年于中国科学院长春应用化学研究所从事研究工作,历任助理研究员、副研究员、研究员;1986年调任厦门大学教授。1993年当选中国科学院院士(学部委员)。曾任中国化学会理事长、分析化学学科委员会主任委员、《光谱学与光谱分析》主编、厦门大学现代分析科学教育部重点实验室学术委员会名誉主任等职务。

黄本立先生一生致力于光谱分析的研究和实践,是我国原子光谱分析的开拓者、领路人和自研科学仪器的先行者。他在原子发射、原子吸收、原子荧光光谱及等离子体质谱分析的理论和方法等领域取得了系列原创性重大成果,在国内外学术界产生了深远影响。他倡导“理论、应用和仪器装置”三位一体的科研理念,创制国际公认的“最完善的双电弧光源”,成功研制中国首套原子吸收光谱装置、国际首台瞬态脉冲辉光放电质谱仪等,获得国家科技进步奖等奖项和荣誉。他治学严谨、乐教爱生,始终坚守三尺讲台,注重淬炼学生动手能力和创新能力。自上世纪五十年代起,他先后担任中国科学院“光谱学习会”和“物理光谱班”的骨干教师,并为国内外10余个原子光谱培训班授课,培养了一大批光谱分析领域的优秀人才。黄本立先生矢志报国,毕生坚持推进我国科研的开放与国际合作,成功申办并主办了第35届国际光谱会议,这一盛会成为中国光谱分析全面走向世界的重要里程碑。黄本立先生将毕生精力献给祖国的教育事业和科学研究,以赤子之心谱写绚丽多彩的光谱人生,为我国原子光谱事业的开创与分析科学的发展作出重大贡献。

黄本立先生的逝世,是我国教育界和科技界的重大损失,更是厦门大学的重大损失!我们沉痛悼念并深切缅怀黄本立先生!

黄本立先生遗体告别仪式定于2025年7月3日10时在厦门市集美区天马山福泽园敬亲堂举行,敬告其生前亲朋好友、师生同仁。

谨此沉痛讣告。

厦门大学黄本立院士治丧工作小组

2025年6月30日

致唁电、送花圈的单位和个人,请于2025年7月1日17:00之前联系,以便登记、办理相关事宜。

联系人及联系方式:

林秀娟:15260222530(微信同号),linxiujuan@xmu.edu.cn

郑宇钒:18959026079(微信同号),yfzheng@xmu.edu.cn

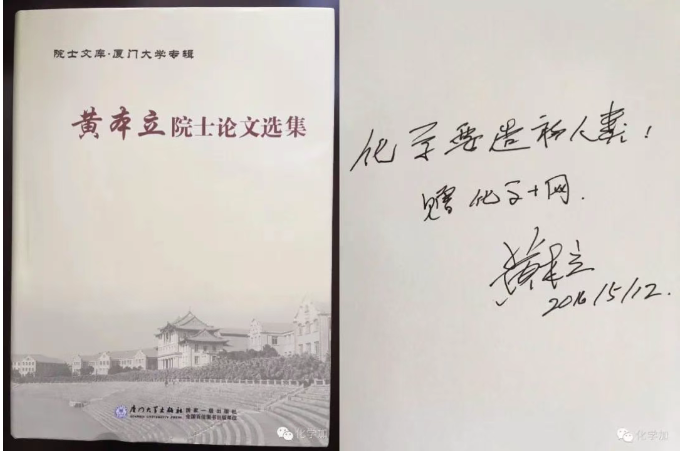

厦门大学出版社历来把弘扬科学精神和出版优秀的学术著作,作为自己矢志追求的目标。为了展示“两院”院士国际领先的学术水平和求实探索的科学精神,同时也为了向学界提供更为系统、完整的专业论著,厦门大学出版社决定倾力编辑、出版一套《院士文库》丛书;而首编便是即将呈现在读者面前的《院士文库·厦门大学专辑》。

希望本文库的出版能对相关学科的科研起到一定的推动作用,尤其能使后辈学人从中汲取科学的营养,领略院士们的治学精粹,为学术的传承与创新“牵线搭桥”,为新一代大师的不断涌现推波助澜。

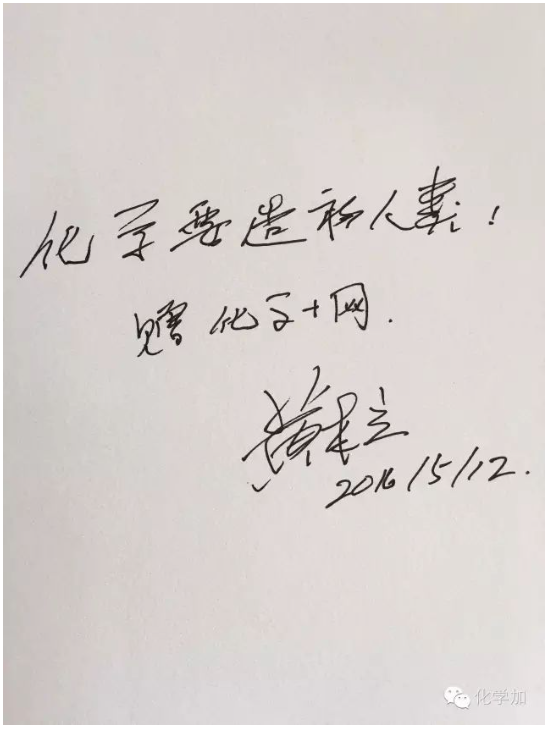

黄院士语:一个甲子过去了,回顾一下自己的工作,留下点滴痕迹,可能对年轻的后来者会有些许参考价值。这是我出版这本文集的初衷。

由于早期的内部刊物现在比较难找,所以本文集对它们有点“照顾”,好让年轻读者可以比较容易看些建国初级的有关情景。至于近期论文,由于在网上都能找到,而且本人贡献较小,所以尽量少选些,以省篇幅。另外,文章的总目录亦将列于文集之内备考。为了方便读者查询,本文集还讲我的一些个人资料列入。

显然,我早期的那些文章现在看来真是太粗浅了。但我想这也反映了当时的历史情况,包括我的水平。另外还有一些作者原文错误或手民之误等等。我试着将文集中少数几篇有明显错误的地方在该页下方加注更改,以期避免以讹传讹。但文集中肯定还会有不少错谬之处,恳请读者不吝赐教。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn