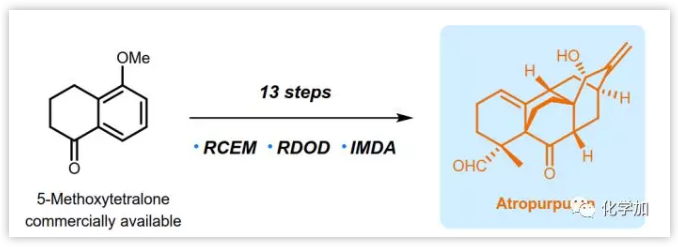

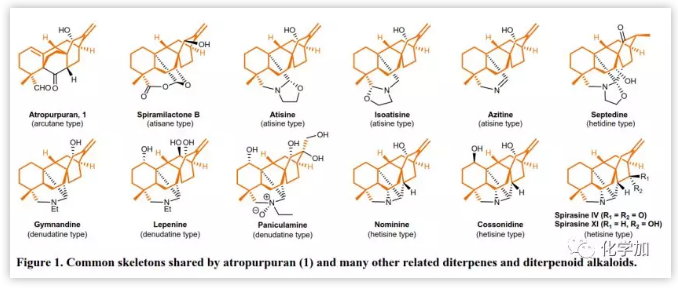

二萜及二萜类生物碱具有复杂的结构和丰富的生物活性,其家族成员众多,代表性成员包括Atropurpuran(1, Fig. 1)、Spiramilactone B(atisane型)、Atisine、Isoatisine和Azitine(atisine型)、Septedine(hetidine型)、Gymnandine、Lepenine、Paniculamine(denudatine型)、Nominine、Cossonidine和Spirasine IV和XI(hetisine型)等,它们具有共同的核心碳骨架(Fig. 1)。Atropurpuran是由四川大学王锋鹏课题组于2009年从乌头属中分离得到的arcutane型二萜,其具有高张力的四环[5.3.3.04,9.04,12]十三烷,其中包含两个连续的双环[2.2.2]辛烷结构单元,为其合成带来了巨大的挑战。虽然Kobayashi、Hsung、张丹、秦勇、宋颢以及Singh等人对Atropurpuran进行了许多开创性的研究工作,但迄今为止只有四川大学秦勇课题组通过串联氧化去芳构化/ IMDA环加成和SmI2介导的酮基-烯烃环化策略首次完成了其全合成(https://www.nature.com/articles/ncomms12183)。近日,南方科技大学徐晶课题组通过13步路线完成了Atropurpuran(1)的全合成。

(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

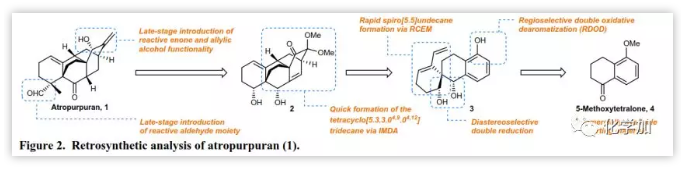

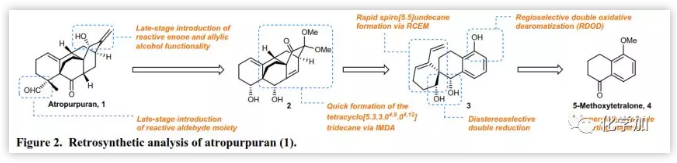

在尽量避免使用保护基的原则下,作者对Atropurpuran(1)进行了逆合成分析(Fig. 2):1可以由与其含有相同五环骨架的二醇2通过后期引入活性官能团得到,而2中高度拥挤的四环[5.3.3.04,9.04,12]十三烷环骨架可以由酚衍生物3通过区域选择性双重氧化去芳构化(RDOD)和分子内Diels-Alder环加成(IMDA)的串联反应合成。化合物3则可以从市售的5-甲氧基四氢萘酮(4)通过烯炔关环复分解(RCEM)反应快速构建出螺[5.5]十一烷片段后,再进行1,3-二酮的不对称还原得到。

(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

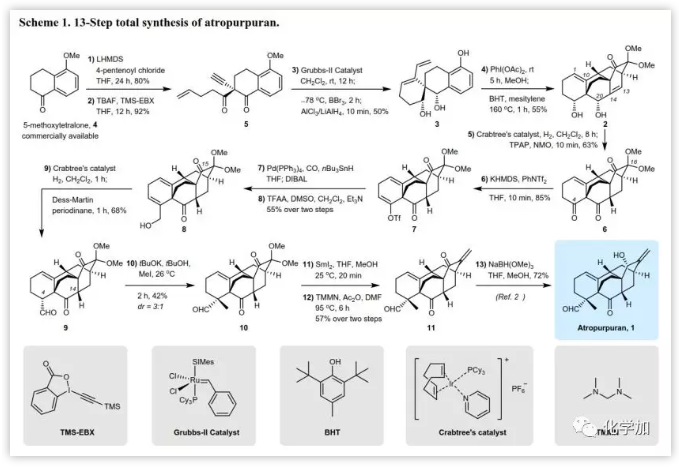

具体的合成路线如(Scheme 1)所示:首先,作者以市售的5-甲氧基四氢萘酮(4)为起始原料,利用LHMDS和4-戊烯酰氯进行选择性α-酰化后,在-78 ℃下经TBAF和Waser试剂(TMS-EBX)处理得到α-炔基-1,3-二酮5,然后进行分子内烯炔关环复分解(RCEM)反应快速构建出螺[5.5]十一烷部分,不经分离,将反应混合物冷却至-78 ℃后加入BBr3脱除O-甲基得到相应的酚化合物3。为了进一步提高合成效率,将预混合的AlCl3/LiAlH4溶液加入到反应混合物中以实现1,3-二酮的不对称双重还原,完成“一锅法”RCEM /去甲基化/双还原反应。二醇3的立体构型通过其类似物的单晶X-射线衍射确证。受到Sarpong、Kobayashi和秦勇等人研究工作的启发,作者接下来尝试通过“一锅法”RDOD/IMDA反应以快速构建关键的四环[5.3.3.04,9.04,12]十三烷骨架。在室温下,将3进行RDOD反应在苯酚邻位引入两个甲氧基形成相应的去芳构化产物。有趣的是,当该反应保持在0 ℃时,该双重氧化去芳构化反应具有对位选择性。该去芳构化反应不经分离纯化直接进行IMDA反应,即向上述反应混合物中加入均三甲苯和丁基化羟基甲苯并加热至160℃反应,最终,通过“一锅法”RDOD/IMDA串联反应以55%的产率得到含有关键的四环[5.3.3.04,9.04,12]十三烷骨架的五环2。接下来,作者尝试在C1/C10三取代烯烃存在下,选择性还原C13/C14三取代烯烃。最后,在C20位羟基的辅助下,借助Crabtree催化剂实现选择性还原氢化,然后直接进行一锅Ley氧化得到所需的二酮6(63%)。

(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

在构建出五环中间体6后,作者尝试构建C4季碳中心,然后用烯烃替代C16偕二甲氧基。经过大量试验,包括二酮6中C4羰基的延碳反应和基于该化合物的各种后期修饰均未成功。例如,二酮6经Wittig反应、Van Leusen反应或Corey-Chaykovsky反应仅产生降解或其它开环副产物(Scheme 2)。由于两个酮基的其中一个被亲核试剂进攻时,1,3-二酮部分可能发生开环如逆Dieckmann缩合和逆Aldol反应,所以今后如果实现二酮的选择性开环当可构建出许多其它相关天然产物(Fig. 1)。接下来,作者还将6转化为烯醇三氟甲磺酸酯7尝试了偶联反应(Scheme 2),但7和(三丁基甲锡烷基)甲醇之间未发生直接Stille偶联。随后,作者将7进行还原偶联得到α,β-不饱和醛12,但该醛未能实现1,4-还原。最后,作者将12进行“一锅法”SmI2介导的选择性还原醛基并同时脱除两个甲氧基,再经选择性氢化还原、亚甲基化和Dess-Martin氧化得到烯酮13(四步30%)。然而,由于化合物13中存在高度敏感的烯酮结构,所有醛的α-甲基化尝试均无法得到秦勇教授所报道的关键中间体11。

(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

通过调整思路,作者先利用烯醇三氟甲磺酸酯7进行还原性羰基化偶联,然后把分子内的羰基全部还原得到相应的三醇的非对映异构体混合物(Scheme 1),由于这些非对映异构体中的仲羟基后续会经Swern氧化成羰基得到烯丙醇8,因此,其立体构型没有进行确认。虽然12中α,β-不饱和醛经1,2-还原也预期得到化合物8,但该还原总是优先还原位阻小的C15酮羰基,然后再还原受阻大的醛羰基。烯丙醇8经“一锅法”区域选择性氢化/Dess-Martin氧化得到醛9,然后经α-甲基化引入季碳中心以中等产率和非对映选择性(42%, 3:1)得到10。作者尝试对该甲基化进行条件优化,但总是产生较低的非对映选择性或较差的区域选择性(主产物为C4,C14-双甲基化产物)。接下来,作者将10进行SmI2介导的脱甲氧基化,然后用N,N,N',N'-四甲基甲烷二胺和乙酸酐进行C15羰基的α-亚甲基化得到烯酮11,其1H和13C NMR数据与秦勇报道的完全一致。最后参照秦勇教授团队首次合成的条件,用三甲氧基硼氢化钠对烯酮11进行不对称还原得到Atropurpuran(1),其核磁数据(1H NMR和13C NMR)和HR-MS与报道的天然产物数据以及秦勇教授团队合成的Atropurpuran数据完全一致。

小结:徐晶课题组利用13步反应通过极少的保护基操作完成了复杂二萜类化合物Atropurpuran的高效简洁全合成。其合成的关键在于:1)采用多次“一锅法”经济性策略;2)分别通过RCEM反应和RDOD/IMDA串联反应快速构建出螺[5.5]十一烷部分和四环[5.3.3.04,9.04,12]-十三烷骨架;3)多次化学、区域和非对映选择性反应的应用,后期不使用保护基引入活性官能团等,这对乌头属二萜及二萜类生物碱的多样性全合成具有重要意义。

撰稿人:爽爽的朝阳

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn